什么是水肿性疾病

皮肤性病科编辑

健康解读者

皮肤性病科编辑

健康解读者

皮肤性病科编辑

健康解读者

皮肤性病科编辑

健康解读者

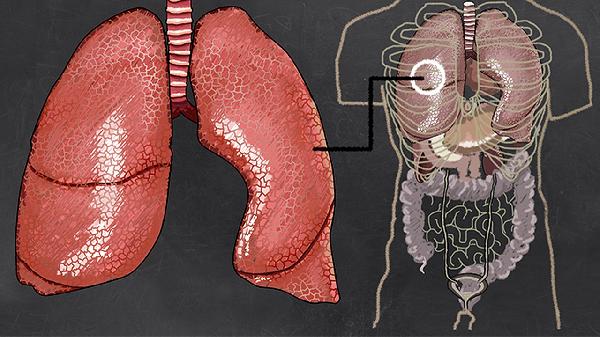

水肿性疾病是指因体液在组织间隙异常积聚导致局部或全身肿胀的一类疾病,主要包括肾性水肿、心源性水肿、肝性水肿、营养不良性水肿、内分泌性水肿等类型。

肾性水肿多由肾病综合征、急慢性肾炎等肾脏疾病引起,主要与蛋白尿导致血浆胶体渗透压降低相关。典型表现为晨起眼睑浮肿,逐渐发展至双下肢凹陷性水肿。临床常用呋塞米片、螺内酯片等利尿剂,配合低盐优质蛋白饮食。严重者需静脉输注人血白蛋白纠正低蛋白血症。

心源性水肿常见于右心衰竭患者,因体循环静脉压增高导致下肢对称性水肿,可伴有颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性。治疗需控制心力衰竭,常用药物包括地高辛片、氢氯噻嗪片等,同时限制每日钠盐摄入不超过3克,监测体重变化。

肝性水肿多发生于肝硬化失代偿期,因门静脉高压和低蛋白血症导致腹水及下肢水肿,可能伴随黄疸、蜘蛛痣等体征。治疗需补充人血白蛋白,联合使用托拉塞米注射液等利尿剂,必要时行腹腔穿刺放液术。患者需绝对禁酒并控制动物蛋白摄入。

长期蛋白质摄入不足可引发营养不良性水肿,常见于消化吸收障碍或极端节食人群,表现为全身凹陷性水肿伴消瘦。治疗需逐步增加优质蛋白如鸡蛋、鱼肉摄入,配合维生素B1片等营养素补充,严重者需静脉营养支持。

甲状腺功能减退症等内分泌疾病可引起黏液性水肿,特征为非凹陷性水肿伴皮肤干燥、畏寒等症状。需长期口服左甲状腺素钠片替代治疗,定期监测甲状腺功能。日常需注意保暖,避免使用镇静类药物。

水肿患者日常应记录24小时出入量,限制每日饮水量不超过1500毫升。睡眠时抬高水肿肢体促进回流,避免长时间站立。若出现呼吸困难、尿量锐减或水肿持续加重,须立即就医。不同病因的水肿治疗方案差异显著,所有利尿药物均须在医生指导下使用,禁止自行调整剂量。