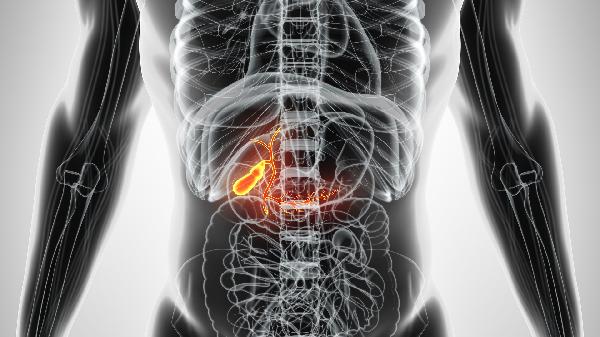

为什么儿童会得胆道结石

肾内科编辑

医颗葡萄

肾内科编辑

医颗葡萄

肾内科编辑

医颗葡萄

肾内科编辑

医颗葡萄

儿童胆道结石可能与遗传代谢异常、饮食结构失衡、胆道发育畸形、寄生虫感染、胆汁淤积等因素有关。胆道结石通常表现为腹痛、黄疸、食欲减退等症状,需通过超声检查确诊,治疗方式包括药物溶石、内镜取石或手术切除。

部分儿童存在先天性胆酸代谢障碍或遗传性溶血性疾病,如遗传性球形红细胞增多症可导致胆红素代谢异常,增加胆色素结石形成概率。这类患儿可能伴随贫血、脾肿大等症状,需进行基因检测和肝功能评估。治疗可选用熊去氧胆酸胶囊促进胆汁排泄,严重时需行脾切除术。

长期高脂高糖饮食会改变胆汁成分,特别是过量摄入油炸食品和含反式脂肪酸的零食,可能使胆固醇过饱和而形成结石。这类患儿常伴有肥胖或代谢综合征,建议家长调整饮食结构,增加蔬菜水果和全谷物摄入,必要时在医生指导下使用复方甘草酸苷片保护肝功能。

先天性胆总管囊肿或Caroli病等胆道畸形会导致胆汁引流不畅,易继发胆管结石。患儿可能出现反复发热、陶土色大便等表现,通过MRCP检查可明确诊断。治疗需手术重建胆道引流,术后可配合使用头孢克肟颗粒预防感染。

蛔虫逆行进入胆道是农村地区儿童常见病因,虫体残骸可成为结石核心。患儿常有阵发性脐周疼痛史,粪便检查可见虫卵。治疗需先使用阿苯达唑片驱虫,急性胆管炎时需静脉用头孢曲松钠注射液抗感染。

长期全胃肠外营养或囊性纤维化患儿易出现胆汁黏稠淤积,逐渐形成淤泥样结石。这类患儿多伴有脂肪泻、维生素缺乏等表现,需定期超声监测。可选用腺苷蛋氨酸肠溶片改善胆汁淤积,同时补充脂溶性维生素。

家长应定期监测患儿生长发育情况,避免暴饮暴食和过度肥胖。饮食上控制动物内脏、蛋黄等高胆固醇食物摄入,保证每日饮水量。出现持续性右上腹痛、皮肤巩膜黄染等症状时需及时就医,避免自行使用排石药物。术后患儿需遵医嘱定期复查超声和肝功能,预防结石复发。