副脾是怎么形成的

消化内科编辑

医点就懂

消化内科编辑

医点就懂

消化内科编辑

医点就懂

消化内科编辑

医点就懂

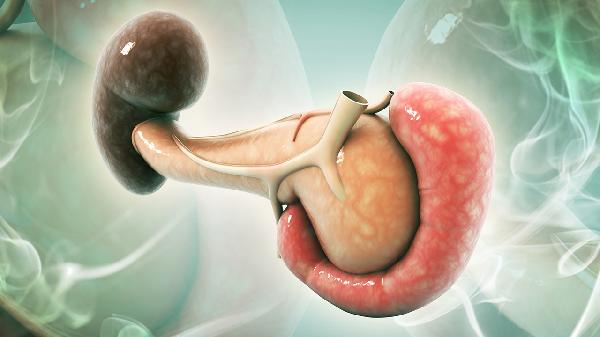

副脾的形成主要与胚胎发育异常有关,是脾组织在正常脾脏以外的部位残留或异位生长所致。副脾多为先天性结构,常见于脾门、胰尾、肠系膜等部位,直径通常为1-2厘米,单发或多发均可能发生。

在胚胎第5周时,脾原基从胃背系膜中分化形成。若部分脾组织未与主脾融合或迁移异常,可独立发育为副脾。这种现象属于先天变异,多数无临床症状,常在影像学检查中偶然发现。副脾组织与正常脾脏结构相同,具有滤血和免疫功能。

脾脏外伤或手术可能导致脾组织碎片脱落,通过血液循环或直接种植在其他部位存活生长。这类继发性副脾多发生在腹腔或盆腔,常见于脾切除术后患者。异位脾组织仍保留正常功能,可代偿性增生,但可能引起局部粘连或肠梗阻等并发症。

部分家族性病例提示副脾形成可能与遗传倾向相关。某些基因突变可影响脾脏胚胎发育过程中的细胞迁移和定位,导致多脾综合征等先天畸形。这类患者常合并心血管、消化系统等其他器官发育异常,需进行系统评估。

胚胎期脾血管网发育异常可能导致局部血供独立,促使脾组织在非典型位置发育。副脾多由脾动脉分支供血,少数可接受胃左动脉或肠系膜血管供血。血管变异可能增加腹腔手术中出血风险,术前影像评估尤为重要。

当主脾功能受损时,副脾可能代偿性增生。常见于溶血性贫血、脾功能亢进等疾病,副脾体积可显著增大。这类情况需要与原发肿瘤鉴别,增强CT或核素扫描有助于明确诊断,必要时需手术切除以消除病灶。

副脾通常无须特殊处理,但需定期随访观察。建议每1-2年进行腹部超声检查监测大小变化,避免剧烈运动导致副脾扭转或破裂。若出现腹痛、发热等异常症状应及时就医,必要时可考虑腹腔镜微创切除。日常注意预防感染,保持适度运动增强免疫功能,避免腹部外伤。