肾血管性高血压药物治疗效果不好的原因

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

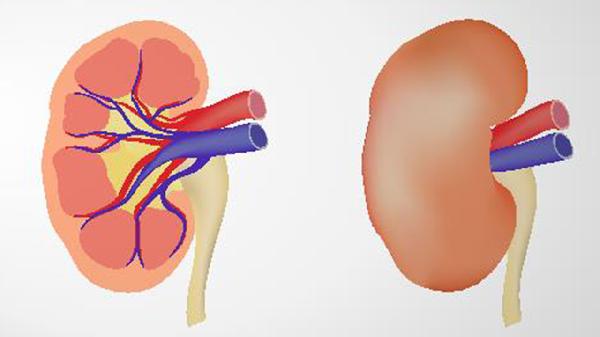

肾血管性高血压药物治疗效果不好可能与肾动脉狭窄程度、药物选择不当、合并其他疾病、患者依从性差、继发性醛固酮增多等因素有关。肾血管性高血压通常由肾动脉狭窄导致肾脏血流减少,激活肾素-血管紧张素系统,引起血压升高。

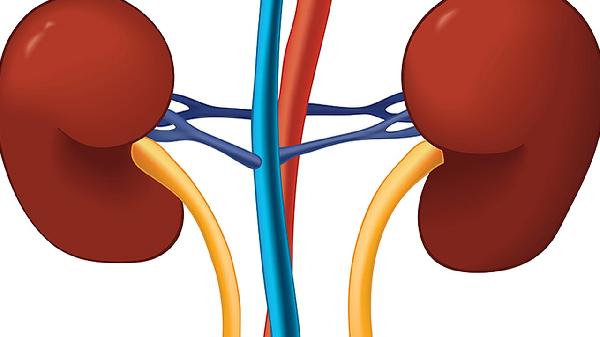

肾动脉狭窄程度较重时,肾脏血流灌注显著减少,肾素分泌持续亢进,血管紧张素Ⅱ水平居高不下,导致常规降压药物难以有效控制血压。此时单纯依靠药物治疗往往效果有限,可能需要血管介入或手术治疗改善肾脏血流。

未针对肾血管性高血压的发病机制选择药物是常见原因。钙拮抗剂如苯磺酸氨氯地平片、血管紧张素转换酶抑制剂如马来酸依那普利片、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂如缬沙坦胶囊等药物可能更有效。利尿剂如氢氯噻嗪片单独使用时效果可能不佳。

患者若同时存在原发性高血压、糖尿病、慢性肾病等疾病,可能干扰肾血管性高血压的药物疗效。这些合并症会导致血管病变加重或药物代谢异常,需要综合评估调整治疗方案。

部分患者未能规律服药或自行调整剂量,影响药物疗效。肾血管性高血压需要长期规范治疗,漏服药物或擅自停药可能导致血压控制不佳。建立良好的医患沟通和用药监督机制很重要。

肾动脉狭窄可能引发继发性醛固酮增多症,导致钠水潴留和钾排泄增加,抵消部分降压药物效果。此时可能需要加用醛固酮受体拮抗剂如螺内酯片,但需注意监测血钾水平。

对于肾血管性高血压患者,建议定期监测血压变化,遵医嘱调整用药方案,必要时考虑肾动脉血运重建治疗。同时保持低盐饮食,控制体重,适度运动,避免过度劳累,戒烟限酒,这些生活方式的改善有助于提高药物治疗效果。若血压持续控制不佳,应及时复诊评估是否需要调整治疗方案或考虑介入治疗手段。