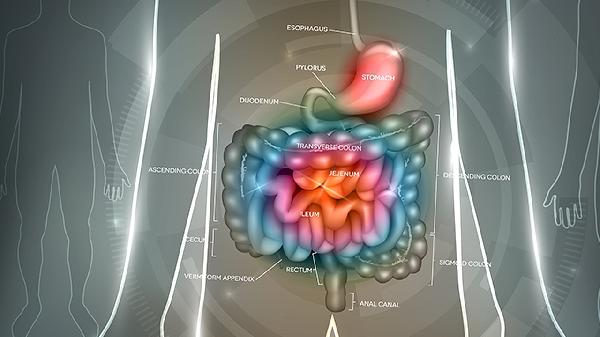

肠腺癌是怎么引起的

肛肠科编辑

医颗葡萄

肛肠科编辑

医颗葡萄

关键词: #腺癌

肛肠科编辑

医颗葡萄

肛肠科编辑

医颗葡萄

关键词: #腺癌

肠腺癌可能由遗传因素、长期高脂低纤维饮食、慢性肠道疾病、肠道菌群紊乱、接触化学致癌物等原因引起,可通过手术切除、化疗、靶向治疗、免疫治疗、中医调理等方式治疗。

家族性腺瘤性息肉病和林奇综合征等遗传性疾病显著增加肠腺癌发病概率。这类患者存在APC基因或错配修复基因突变,导致肠道黏膜细胞异常增殖。典型表现为便血、腹痛及排便习惯改变。临床需通过结肠镜筛查,治疗包括预防性结肠切除术,术后可配合卡培他滨片进行化学预防。

长期摄入过多红肉和加工肉制品,同时缺乏蔬菜水果中的膳食纤维,会使胆汁酸代谢产物刺激肠黏膜。这种饮食模式可能诱发肠上皮异型增生,伴随腹胀、腹泻等症状。调整饮食结构并补充维生素D可降低风险,确诊后需用奥沙利铂注射液联合亚叶酸钙注射液进行化疗。

溃疡性结肠炎和克罗恩病等炎症性肠病患者的肠黏膜长期处于修复损伤循环中。持续炎症反应导致上皮细胞基因突变积累,临床常见黏液脓血便和里急后重感。需定期肠镜监测,活动期可使用美沙拉嗪肠溶片控制炎症,重度病例需用贝伐珠单抗注射液抑制血管增生。

肠道微生物生态失调可能促进致癌物质生成,如具核梭杆菌过度增殖会激活β-连环蛋白信号通路。患者多出现消化不良和排便异常,通过粪便菌群检测可评估风险。调节措施包括补充双歧杆菌三联活菌胶囊,晚期患者适用西妥昔单抗注射液靶向治疗。

长期接触亚硝胺类化合物或芳香胺类物质会直接损伤肠上皮细胞DNA,常见于职业暴露人群。早期可能无特异症状,进展期出现肠梗阻体征。防护需减少致癌物接触,确诊后可采用伊立替康盐酸盐注射液联合放疗,必要时行腹腔镜辅助根治术。

肠腺癌患者应保持规律作息与适度运动,每日摄入30克以上膳食纤维,优先选择全谷物和豆类。限制烧烤、腌制品摄入,烹饪方式以蒸煮为主。术后患者需循序渐进增加活动量,定期复查肠镜和肿瘤标志物。出现体重骤降或持续腹痛应及时就诊,治疗期间可配合参芪扶正注射液提升免疫功能。