直肠间质瘤是怎么形成的原因

肛肠科编辑

医学科普人

肛肠科编辑

医学科普人

关键词: #直肠

肛肠科编辑

医学科普人

肛肠科编辑

医学科普人

关键词: #直肠

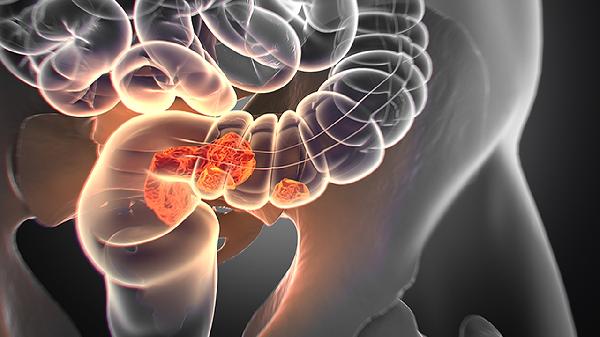

直肠间质瘤的形成可能与基因突变、环境因素、胃肠动力异常、慢性炎症刺激以及家族遗传等因素有关。直肠间质瘤通常表现为腹痛、便血、排便习惯改变等症状,可通过手术切除、靶向药物治疗等方式干预。

约80%的直肠间质瘤与KIT或PDGFRA基因突变相关,这些突变导致酪氨酸激酶持续激活,促使细胞异常增殖。典型症状包括腹部包块和消化道出血,确诊需依赖病理活检和基因检测。治疗上可选用伊马替尼片、舒尼替尼胶囊等靶向药物抑制突变蛋白活性。

长期接触电离辐射或化学致癌物可能诱发间质瘤,这类患者常伴有体重下降和贫血表现。日常需避免接触工业染料、石棉等有害物质,确诊后可通过甲磺酸伊马替尼胶囊等药物控制肿瘤进展,必要时行腹腔镜肿瘤切除术。

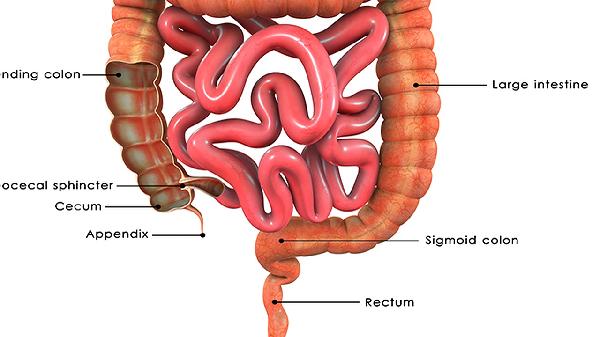

肠道蠕动功能障碍可能导致局部组织反复机械刺激,增加间质瘤发生概率。患者多见腹胀、排便不畅等症状,改善措施包括增加膳食纤维摄入、规律运动等非药物干预,严重时需考虑内镜下肿瘤剥离术。

克罗恩病或溃疡性结肠炎等慢性炎症疾病患者中,直肠间质瘤发生率显著升高。这类患者通常存在腹泻、黏液便等基础症状,除控制原发病外,可配合使用苹果酸舒尼替尼胶囊等分子靶向药物。

神经纤维瘤病1型等遗传综合征患者更易发生间质瘤,多伴有皮肤咖啡斑和多发性神经纤维瘤。建议有家族史者定期进行肠镜筛查,早期发现可使用瑞戈非尼片等药物治疗,必要时行全直肠系膜切除术。

日常应注意保持规律作息,避免高脂高盐饮食,适量补充优质蛋白和维生素。出现持续便血或排便性状改变时应及时就医,术后患者需遵医嘱定期复查CT或肠镜,监测肿瘤复发情况。靶向药物治疗期间需定期检查血常规和肝功能,避免擅自调整用药剂量。