青光眼与年龄的关系

眼科编辑

健康万事通

眼科编辑

健康万事通

关键词: #青光眼

眼科编辑

健康万事通

眼科编辑

健康万事通

关键词: #青光眼

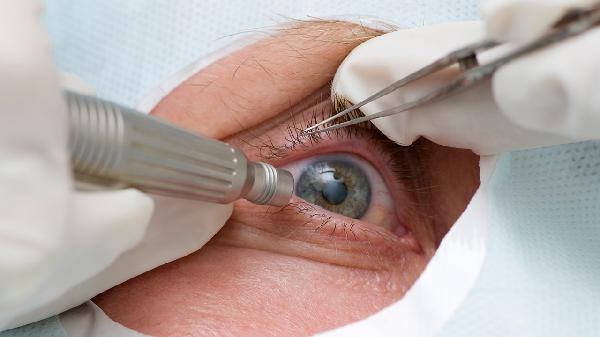

青光眼的发生风险通常随年龄增长而升高,40岁以上人群需提高警惕。青光眼可能与遗传因素、眼压异常、眼部结构异常、血管功能紊乱、长期使用激素类药物等因素有关,通常表现为眼胀头痛、视力模糊、视野缺损、虹视等症状。

家族中有青光眼病史者患病概率显著增加,尤其原发性开角型青光眼具有明显遗传倾向。建议直系亲属定期进行眼压测量和视神经检查,早期发现可通过前列腺素类药物如拉坦前列素滴眼液、贝美前列素滴眼液控制眼压,严重时需考虑选择性激光小梁成形术。

年龄增长导致房水排出通道逐渐狭窄,眼压持续超过21mmHg会压迫视神经。此类患者需长期使用β受体阻滞剂如噻吗洛尔滴眼液,或碳酸酐酶抑制剂如布林佐胺滴眼液。日常应避免长时间低头、用力屏气等升高眼压的行为。

中老年人群晶状体增厚会使前房变浅,诱发闭角型青光眼急性发作。出现突发眼痛、恶心呕吐时需立即使用毛果芸香碱滴眼液缩瞳,并联合甘露醇注射液静脉滴注降压。预防性激光虹膜周切术可减少发作风险。

高血压、糖尿病等慢性病会加重视神经缺血,导致正常眼压性青光眼。控制基础疾病的同时,可选用改善微循环的甲钴胺片、银杏叶提取物片。每年需进行至少两次视野检查和视神经纤维层分析。

长期局部使用地塞米松滴眼液等糖皮质激素会阻碍房水外流,常见于老年过敏性结膜炎患者。此类人群应优先选用非甾体抗炎药如普拉洛芬滴眼液,必须使用激素时需严格监测眼压变化。

建议40岁以上人群每年测量眼压,有家族史者每半年检查一次视野。保持适度有氧运动如快走、游泳有助于改善眼部微循环,避免一次性大量饮水超过500毫升。阅读时保证光线充足,连续用眼30分钟后应远眺放松。出现夜间虹视、鼻侧视野模糊等征兆时须立即就医,不可擅自使用缩瞳或散瞳药物。