小肠血管畸形怎么检查

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

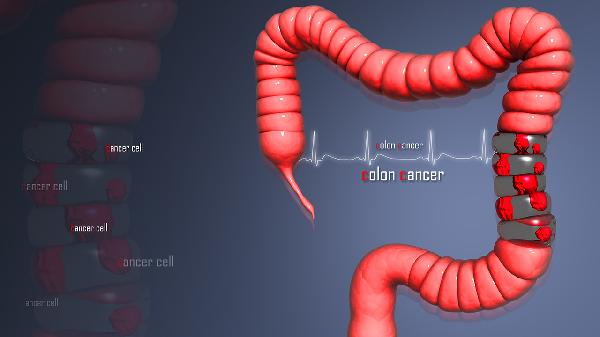

小肠血管畸形可通过胶囊内镜、小肠镜、血管造影、CT小肠成像、核素扫描等方式检查。小肠血管畸形可能与血管发育异常、长期慢性炎症、遗传因素、血管退行性变、门静脉高压等因素有关,通常表现为反复黑便、贫血、腹痛、血便、呕血性休克等症状。

胶囊内镜通过吞服微型摄像头胶囊,可无创观察全小肠黏膜。该检查适用于不明原因消化道出血的初筛,能清晰显示血管畸形的形态与位置。检查前需禁食8小时,检查后胶囊随粪便自然排出。胶囊内镜对直径超过1厘米的病灶检出率较高,但对活动性出血的定位能力有限。

小肠镜分为双气囊和单气囊两种,可经口或经肛途径检查全小肠。该技术能直接对可疑病灶进行活检或止血治疗,对血管畸形的诊断准确率超过90%。检查前需清洁肠道,术中可能需静脉麻醉。小肠镜对浅表血管扩张症的诊断价值显著,但操作时间较长且存在穿孔风险。

选择性肠系膜动脉造影可动态观察血管异常灌注区域,对活动性出血的检出灵敏度达80%。该检查需穿刺股动脉插管,通过对比剂外溢征象判断出血部位。血管造影能同时进行栓塞治疗,但对间歇性出血和小病灶易漏诊,且存在造影剂肾病等并发症风险。

CT小肠成像是通过口服对比剂充盈肠腔后进行的多期扫描,可三维重建血管畸形结构。该检查无创快捷,能同时评估肠壁增厚和肠外病变,对直径3毫米以上的血管畸形检出率较高。检查前需饮用大量等渗甘露醇溶液,但辐射暴露和假阳性率是其局限性。

锝99m标记红细胞扫描适用于间歇性出血的定位,当出血量超过每分钟0.1毫升时可检出异常放射性浓聚。该检查灵敏度高但空间分辨率低,常作为血管造影前的筛查手段。核素扫描对慢性隐匿性出血有独特价值,但无法明确具体病变性质。

确诊小肠血管畸形后,日常需避免服用非甾体抗炎药等损伤黏膜药物,定期监测血红蛋白。急性出血期应禁食并卧床休息,恢复期选择低纤维软食,适量补充铁剂纠正贫血。建议每6个月复查血常规和粪便潜血,若反复出现黑便或贫血加重需及时复诊。长期慢性失血患者可考虑预防性铁剂补充,但所有治疗需在消化科医生指导下进行。