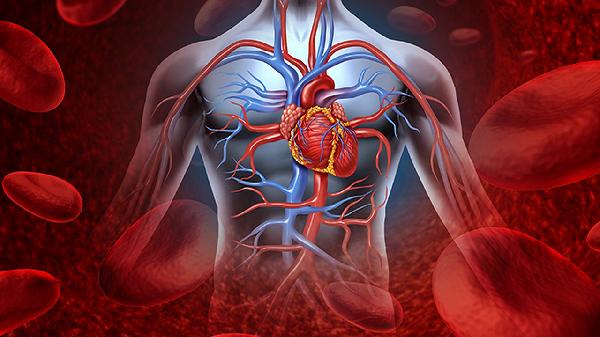

冠状动脉是怎样形成的

心血管内科编辑

健康真相官

心血管内科编辑

健康真相官

心血管内科编辑

健康真相官

心血管内科编辑

健康真相官

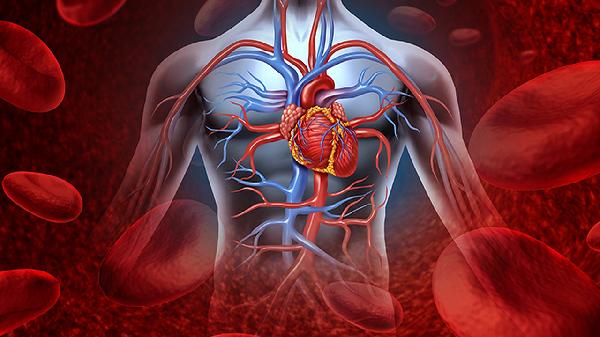

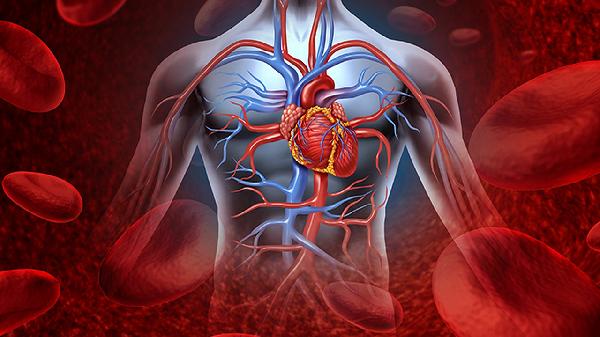

冠状动脉形成主要与血管内皮损伤、脂质沉积、炎症反应等因素有关,是冠状动脉粥样硬化的病理基础。冠状动脉粥样硬化的发展过程涉及内皮功能障碍、脂质条纹形成、纤维斑块进展、不稳定斑块破裂等阶段。

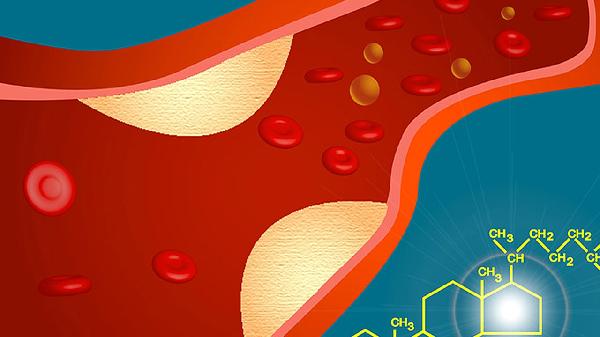

冠状动脉粥样硬化的起始阶段是血管内皮损伤。高血压、高血糖、吸烟等因素可导致内皮细胞功能异常,使低密度脂蛋白胆固醇更容易渗透至血管内膜下。受损的内皮细胞会释放炎症因子,吸引单核细胞迁移至内膜并转化为巨噬细胞,吞噬氧化的低密度脂蛋白后形成泡沫细胞,逐渐积累形成脂质条纹。随着病变进展,平滑肌细胞迁移至内膜并增殖,分泌胶原纤维等细胞外基质,形成覆盖脂质核心的纤维帽,此时发展为稳定型纤维斑块。斑块内部可能出现钙化、坏死或出血,若纤维帽变薄或破裂,暴露的脂质核心会激活血小板聚集,引发急性血栓形成,最终导致冠状动脉管腔狭窄或闭塞。

冠状动脉粥样硬化的发展过程中,血脂异常是重要危险因素。低密度脂蛋白胆固醇水平升高会促进脂质在血管壁沉积,而高密度脂蛋白胆固醇则有助于逆向转运胆固醇。慢性炎症反应贯穿疾病全程,C反应蛋白等炎症标志物水平升高可反映斑块不稳定性。糖尿病患者的糖基化终末产物会加速动脉硬化进程,高血压则通过血流剪切力加重内皮损伤。此外,遗传因素可能影响个体对危险因素的易感性,早发冠心病家族史人群需更早进行风险评估和干预。

预防冠状动脉粥样硬化需控制血压、血糖和血脂水平,戒烟并保持规律运动。饮食上建议减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸摄入,增加蔬菜水果和全谷物比例。定期体检有助于早期发现动脉硬化迹象,对于已确诊冠状动脉疾病的患者,应在医生指导下使用阿托伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片等药物稳定斑块,避免急性心血管事件发生。