神经源性肿瘤是怎么回事

肿瘤科编辑

医心科普

肿瘤科编辑

医心科普

肿瘤科编辑

医心科普

肿瘤科编辑

医心科普

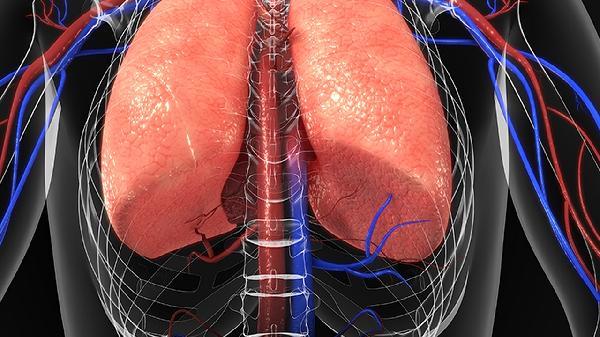

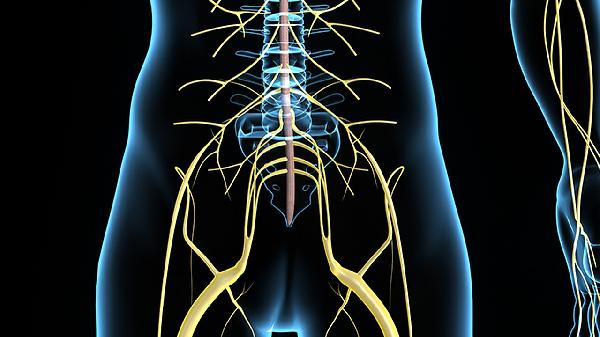

神经源性肿瘤可能由遗传因素、环境刺激、神经发育异常、外伤或感染、基因突变等原因引起,可通过手术切除、放射治疗、化学治疗、靶向治疗、免疫治疗等方式干预。这类肿瘤起源于神经组织,包括神经鞘瘤、神经纤维瘤、神经节细胞瘤等类型,具体表现与肿瘤位置和性质相关。

部分神经源性肿瘤与遗传综合征相关,如神经纤维瘤病1型由NF1基因突变导致。患者可能出现皮肤咖啡牛奶斑、周围神经瘤样增生等症状。对于明确遗传背景的病例,建议家族成员进行基因筛查,孕期可通过产前诊断评估胎儿风险。临床管理以定期影像学监测为主,必要时采用神经外科手术干预。

长期接触电离辐射或某些化学物质可能诱发神经鞘细胞异常增殖。这类患者常见肢体麻木或局部包块,可能伴随放射性疼痛。防护措施包括避免辐射暴露、使用防护装备等。若已形成肿瘤,可考虑显微外科切除术配合术后康复训练,减少神经功能损伤。

胚胎期神经嵴细胞迁移异常可能导致神经节细胞瘤等先天性肿瘤。儿童患者多见腹部肿块或肠梗阻症状,部分伴有顽固性便秘。诊断依靠CT或MRI检查,治疗需根据肿瘤位置选择腹腔镜手术或开放手术,术后需长期随访生长发育情况。

周围神经损伤后的异常修复过程可能形成创伤性神经瘤,表现为触痛性结节。慢性病毒感染也可能影响神经细胞增殖调控。急性期可通过甲钴胺片营养神经,慢性期疼痛显著者可选用加巴喷丁胶囊控制神经痛,顽固病例需手术切除病灶。

散发病例中常见BRAF、RET等驱动基因突变,导致神经细胞不受控生长。这类肿瘤生长较快,可能压迫重要器官引发呼吸困难、吞咽障碍等症状。靶向药物如维莫非尼片可用于特定基因突变型肿瘤,联合立体定向放疗可提高局部控制率。

神经源性肿瘤患者应保持规律作息,避免剧烈运动造成肿瘤部位机械刺激。饮食注意补充维生素B族和优质蛋白,如全谷物、深海鱼等,有助于神经修复。术后患者需按医嘱进行神经功能康复训练,定期复查MRI监测复发迹象。出现新发疼痛、运动障碍等症状时须及时复诊。