小儿生理性腹泻

小儿生理性腹泻是婴幼儿常见的非病理性排便异常现象,主要表现为大便次数增多但无其他异常症状。主要与消化系统发育不完善、乳糖不耐受、喂养方式不当、肠道菌群失衡、环境温度变化等因素有关。

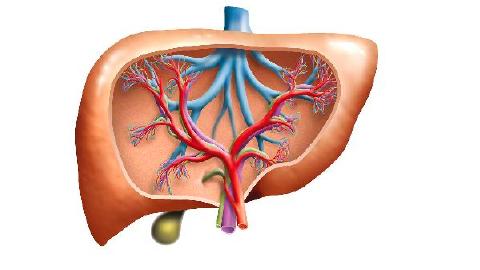

1、消化系统发育不完善

婴幼儿胃肠功能尚未成熟,肠道蠕动较快,导致食物在消化道停留时间短。胃酸和消化酶分泌不足,对母乳或配方奶中的蛋白质、脂肪分解能力有限。这种情况无须特殊治疗,随着月龄增长会逐渐改善,家长可适当延长喂奶间隔时间。

2、乳糖不耐受

部分婴儿体内乳糖酶活性不足,无法充分分解母乳或奶粉中的乳糖。未消化的乳糖在结肠被细菌发酵,产生气体和酸性物质,刺激肠蠕动加快。可尝试使用低乳糖配方奶粉,或在医生指导下补充乳糖酶制剂如儿泻康贴剂。

3、喂养方式不当

过度喂养或喂养间隔过短会增加肠道负担。奶温过低、奶嘴孔过大导致吞咽过多空气也可能引发腹泻。家长需掌握按需喂养原则,喂奶后竖抱拍嗝,使用适宜孔径的奶嘴。配方奶应严格按比例调配,避免浓度过高。

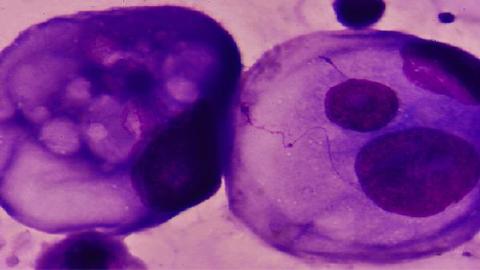

4、肠道菌群失衡

新生儿肠道菌群处于建立阶段,抗生素使用、环境变化等因素可能破坏菌群平衡。表现为黄绿色稀便伴奶瓣,但婴儿精神状态良好。可在医生指导下服用益生菌制剂如双歧杆菌三联活菌散、枯草杆菌二联活菌颗粒。

5、环境温度变化

腹部受凉会刺激肠蠕动加快,夏季高温也可能影响消化功能。需保持室内温度稳定在24-26℃,睡眠时穿戴肚围。洗澡水温应维持在38-40℃,洗后及时擦干腹部。外出时注意增减衣物,避免空调直吹。

对于生理性腹泻的婴幼儿,家长应记录每日排便次数和性状,观察有无发热、呕吐、血便等警示症状。保持臀部清洁干燥,每次便后用温水清洗并涂抹护臀霜。母乳喂养母亲需注意饮食清淡,避免进食生冷刺激食物。若腹泻持续超过2周或伴随体重增长缓慢,应及时就医排除病理性因素。日常可进行腹部顺时针按摩促进肠蠕动,注意奶具消毒和手卫生,避免交叉感染。

.jpg)