小儿大便失禁怎么办

小儿大便失禁可通过行为训练、饮食调整、药物治疗、生物反馈治疗、手术治疗等方式改善。小儿大便失禁通常由便秘、肠道功能紊乱、神经系统异常、心理因素、先天性畸形等原因引起。

1、行为训练

定时排便训练是改善功能性大便失禁的基础措施。家长需帮助儿童建立每日固定时间坐便盆的习惯,优选餐后30分钟内利用胃结肠反射促进排便。可采用奖励机制强化正确行为,避免因焦虑加重症状。训练期间须保持耐心,通常需要持续数周至数月。

2、饮食调整

增加膳食纤维摄入有助于软化粪便,推荐每日食用西蓝花、燕麦、梨等富含膳食纤维的食物。每日饮水量应达到1-1.5升,避免食用巧克力、奶酪等可能加重便秘的食物。家长需记录饮食日志,观察特定食物与症状的关联性。

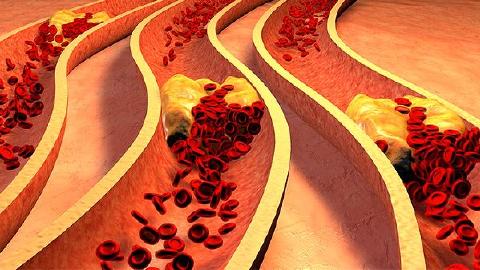

3、药物治疗

乳果糖口服溶液能通过渗透作用缓解便秘型失禁,聚乙二醇4000散剂可调节肠道蠕动。对于肠道菌群失调者,可遵医嘱使用双歧杆菌三联活菌散。药物治疗需配合行为干预,家长不可自行调整用药方案。

4、生物反馈治疗

通过电极监测肛门括约肌收缩情况,帮助儿童建立正确的肌肉控制意识。每周治疗2-3次,多数患儿经过10-15次训练后可改善控便能力。该疗法对神经发育正常的儿童效果显著,需专业康复师指导进行。

5、手术治疗

脊髓脊膜膨出等器质性疾病导致的失禁,可能需行骶神经刺激术或括约肌成形术。术前需完善直肠肛管测压、MRI等检查评估解剖结构。术后仍需长期进行排便功能康复训练,家长应配合医生制定个性化护理方案。

日常护理中家长应避免责备儿童,建立积极的如厕环境,选择高度合适的儿童坐便器。每日进行腹部顺时针按摩促进肠蠕动,记录排便日记帮助医生评估疗效。若症状持续超过1个月或伴随腹痛、发热等症状,应及时至儿科或小儿消化科就诊,排除 Hirschsprung病等器质性疾病。

.jpg)