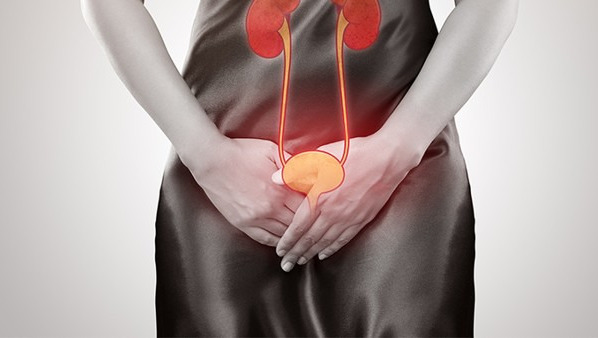

神经源性膀胱多见于脊髓损伤、糖尿病、脑血管疾病、多发性硬化症、帕金森病患者,以及先天性脊柱裂或盆腔手术史人群。神经源性膀胱是由于神经系统病变导致膀胱储尿或排尿功能障碍的一类疾病,主要表现为尿频、尿急、尿失禁或排尿困难。

脊髓损伤会中断大脑与膀胱之间的神经信号传导,导致逼尿肌与尿道括约肌协调障碍。患者可能出现尿潴留或反射性尿失禁,常伴随下肢感觉运动障碍。治疗需结合间歇导尿、膀胱训练,必要时使用盐酸奥昔布宁缓释片、酒石酸托特罗定片等药物抑制膀胱过度活动。

长期高血糖可损害支配膀胱的周围神经,引发糖尿病性膀胱病变。早期表现为膀胱感觉减退、残余尿量增加,后期可能出现充盈性尿失禁。需严格控制血糖,配合膀胱功能锻炼,可选用甲钴胺片修复神经损伤,或琥珀酸索利那新片改善排尿症状。

脑卒中或脑肿瘤可能损伤排尿中枢,导致逼尿肌过度活动或收缩无力。常见突发尿急、夜尿增多,部分患者出现尿失禁。康复期需进行排尿日记记录,联合盐酸坦索罗辛缓释胶囊松弛尿道,或曲司氯铵片调节膀胱收缩。

多发性硬化症、帕金森病等疾病会逐渐破坏神经髓鞘,造成膀胱感觉过敏或收缩乏力。症状呈波动性进展,可能交替出现尿潴留与急迫性尿失禁。治疗需原发病管理,配合膀胱行为疗法,必要时使用米拉贝隆片增强膀胱容量。

脊柱裂患儿因脊髓发育异常常合并神经源性膀胱,盆腔手术可能损伤盆底神经丛。这类患者需早期介入清洁间歇导尿,预防上尿路损害,严重者可选择膀胱扩大术或骶神经调节术。药物可选盐酸丙哌维林片缓解尿频症状。

神经源性膀胱患者应每日饮水1500-2000毫升并均匀分配,避免咖啡因及酒精刺激。定时排尿训练,记录排尿日记帮助医生调整方案。长期患者需定期复查泌尿系超声和尿动力学检查,预防肾积水和尿路感染。出现发热、腰痛等感染症状需及时就医。