胃镜报告是“萎缩性胃炎”,病理却是“非萎缩”,到底谁说的对?

科普小医森

发布时间:2025-11-18 09:10

1014次浏览

科普小医森

发布时间:2025-11-18 09:10

1014次浏览

当胃镜报告和病理结果“打架”时,很多患者都会陷入困惑:到底该相信哪个?今天我们就来解开这个医学谜题,让你不再为检查报告纠结。

一、为什么会出现检查结果不一致?

1、观察视角不同

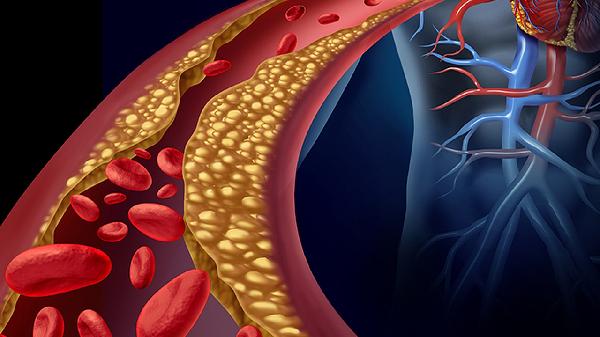

胃镜是宏观检查,医生通过镜头观察胃黏膜的整体变化;病理检查则是微观层面,需要在显微镜下观察细胞形态。就像看一幅画,远处看整体轮廓,近处看笔触细节。

2、取样位置差异

胃镜检查时取的活检组织可能没有覆盖到病变最严重的区域。胃黏膜病变往往呈“斑片状”分布,就像草坪上的枯黄区域,取样时可能刚好避开了最严重的部分。

3、判断标准有别

胃镜医生主要根据黏膜色泽、血管纹理等形态特征判断;病理医生则依据腺体数量、炎症细胞浸润等组织学改变。两者评估的维度不完全相同。

二、如何正确理解两份报告?

1、胃镜报告的“萎缩”指什么?

胃镜下看到的萎缩表现包括:黏膜变薄、血管透见、色泽灰白等。这些改变提示可能存在萎缩,但最终确诊需要病理支持。

2、病理报告的“非萎缩”意味着什么?

病理未发现腺体减少或肠化生等萎缩特征,说明在显微镜下尚未达到诊断标准。这种情况称为“内镜-病理分离”现象,在临床中并不罕见。

3、哪个结果更可靠?

病理诊断是金标准。当两者矛盾时,通常以病理结果为准。但也要结合患者症状、其他检查综合判断,不能完全忽视胃镜发现。

三、遇到这种情况该怎么办?

1、不必过度焦虑

内镜与病理结果不完全吻合的情况约占10%-30%,多数属于轻度差异,不一定代表病情严重。

2、咨询主治医生

医生会结合你的年龄、症状、家族史等因素,给出个体化建议。可能需要定期复查或补充其他检查。

3、重视随访复查

建议6-12个月后复查胃镜,特别是40岁以上或有胃癌家族史的人群。动态观察比单次检查更有价值。

4、调整生活方式

无论检查结果如何,都要注意规律饮食、避免刺激性食物、戒烟限酒,这些都有助于胃黏膜修复。

四、需要警惕的特殊情况

1、胃镜发现明显异常

如果胃镜下看到溃疡、隆起等明显病变,即使病理未报异常,也要密切随访。

2、有报.警症状

出现消瘦、贫血、呕血、黑便等症状时,需要进一步排查,不能仅凭一次检查就放松警惕。

3、高危人群

长期幽门螺杆菌感染、有胃癌家族史者,建议进行更全面的评估,必要时可考虑放大内镜等精密检查。

医学检查就像拼图,每项结果都是重要的一块。当报告出现不一致时,最重要的是交给专业医生来“拼出全貌”。与其纠结于单次检查的差异,不如把重点放在定期随访和健康管理上。记住,胃病的防治关键在于早期发现和持续关注,保持理性心态同样重要。

.jpg)