医生紧急提醒:胰腺受损,4种食物必须拉黑

健康解读者

发布时间:2025-12-24 13:53

1458次浏览

健康解读者

发布时间:2025-12-24 13:53

1458次浏览

如果要寻找一个微观符号,去理解中国社会二十年来的转型历程,ED药物或许是最意想不到却极具象征性的存在。二十年前,“伟哥”横空出世,它被视作奢侈品,笼罩在暧昧与羞耻的阴影之下,那是一个男性在药店偷偷递过处方的时代。

如今,性健康消费已从暗角走向光明,电商平台上“他达拉非”销量持续攀升,评论区的语言不再遮遮掩掩,而是堂而皇之地谈论“科学用药”“提升生活质量”。这种变化背后,是经济、文化、技术乃至政策的合力推动,更折射出中国社会深层结构的一次重组。

一、从卧室到宏观:性健康消费的经济逻辑

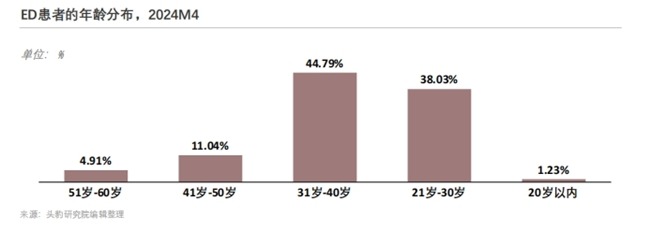

宏观来看,中国已进入深度老龄化社会,60岁以上人口突破2.9亿,平均预期寿命超过78岁。生活方式病和慢性病负担加重,性功能障碍成为中老年男性的普遍困扰。据《2024年中国抗ED白皮书》统计,40岁以上男性中约一半存在不同程度的ED问题,而在2000年前后,这类问题常被视为“难以启齿”的隐疾,缺乏科学干预和公共健康认知。

医药产业的现代化进程与健康中国战略的提出,成为转折点。性健康不再是灰色地带,而成为整体健康管理的一部分。从消费心理来看,这意味着性健康支出完成了从羞耻消费到品质消费的跨越。曾经的“临时应急”模式正演变为“长期管理”理念,背后是观念解放,也是财富增长带来的消费升级。

二、百亿级赛道:资本看得比欲望更远

在这一赛道上,资本嗅到的机会比欲望更敏锐。全球ED药物市场规模已超过70亿美元,预计到2030年突破百亿美元,中国市场2023年接近120亿元,并保持两位数增长。这不仅是老龄化红利的体现,也是药物迭代带来的商业模式革新。

第一代药物西地那非,作为“伟哥”的核心成分,开创了现代ED治疗的先河,但药效仅维持4至6小时,需要精确安排服用时间,用户体验极易陷入“掐表焦虑”。第二代他达拉非的出现彻底改变了这一格局:它可在30分钟内起效,半衰期长达17小时,整体作用时间可达36小时,让用户拥有更长时间窗口的选择权,告别被时间绑架的紧张感。药效逻辑的升级不仅改善了服用体验,更为产业打开了“每日一次”剂型的新模式,使ED治疗从“事前准备”转向“慢病管理”,复购率与市场规模由此进入高速增长通道。

专利到期引发的仿制药浪潮,则彻底重塑行业格局。过去,原研药定价高企,一粒进口药可卖到百元,限制了普及,也加重了患者负担。专利保护期结束后,中国药企以技术追赶和政策支持为双引擎,掀起国产替代的产业革命。药品一致性评价推动质量标准化,集中带量采购打破高价垄断,让优质仿制药迅速渗透市场。

三、国产品牌崛起:惯爱的战略逻辑

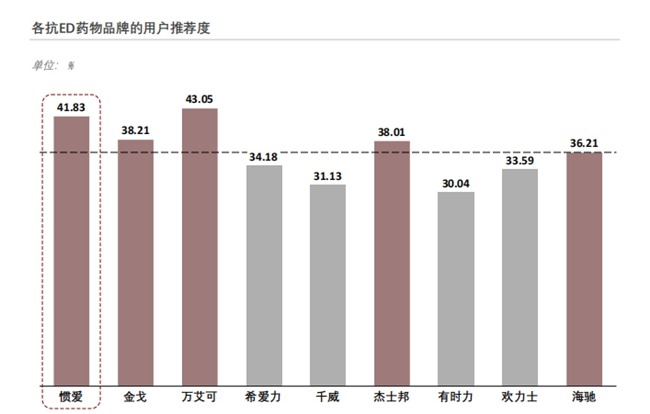

在这一变革中,“惯爱”是国产品牌崛起的缩影,更代表了一种新的竞争逻辑:从单纯成本优势,走向研发、质量与品牌的综合竞争。

惯爱采用欧盟进口原料,与原研药质量标准保持一致,30分钟溶出率高达97%,各类杂质总量≤0.02%,有效保障了药物的稳定性与吸收效果。高纯度他达拉非不仅意味着潜在有害杂质更少,也能保证药效批间一致性,使患者在长期服用中疗效稳定、安全性更高。这些指标不仅达到了国际水准,也为国产替代赢得了用户的信任。

同时,惯爱通过严格一致性评价,确保药效等同原研,并借助数字化渠道重构用户教育与信任机制,使性健康科普从私密走向公开,降低用户决策成本。其传递的核心价值观——“科学用药不是丢脸,而是健康的底气”——契合现代社会心理,让功能性药物具备文化象征意义。

产业格局的变化,不只是药企的胜利,更是一种国家能力的体现。ED药物国产化标志着中国制药工业在高附加值领域的突破,与过去依赖原料药出口、利润微薄形成鲜明对比。资本逻辑上,这意味着医药投资重心从仿制时代迈向创新时代,而仿制药领域的胜利则是中国制药话语权重建的起点。社会文化层面上,性健康话题的“去污名化”体现了消费社会对身体、欲望与健康关系的重新定义。

四、一粒药片的意义:从卧室到国家信心

今天,当惯爱出现在电商销量榜前列,它背后不是一时流量,而是人口结构、消费心态、技术进步和国家战略交织出的深层逻辑。一粒药片的意义,远超化学属性。

它折射出国家如何应对人口老龄化挑战,如何在全球产业链中夺回价值空间,以及如何在文化心理上完成从隐秘到公开的转型。在这个过程中,我们看到,曾经被欧美巨头垄断的高端药品市场正在被中国品牌改写;也让我们相信,中国经济的信心,往往藏在最细微的生活场景里,从卧室到资本市场,从一粒药到一条产业链,这就是当代中国的复杂与力量。