脑干腔隙性脑梗塞能治愈吗

神经内科编辑

医心科普

神经内科编辑

医心科普

神经内科编辑

医心科普

神经内科编辑

医心科普

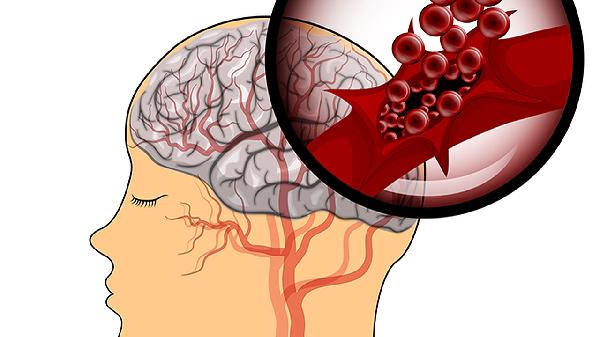

脑干腔隙性脑梗塞通过规范治疗可有效控制症状并改善预后,但完全消除病灶存在难度。关键治疗包括药物溶栓、康复训练及基础病管理。

1. 脑干腔隙性脑梗塞的病理特点

病灶直径通常小于15毫米,由小动脉闭塞导致局部脑组织缺血坏死。高血压、糖尿病等基础疾病是主要诱因,长期未控制易造成血管壁脂质沉积和管腔狭窄。遗传因素可能影响血管弹性,吸烟、高盐饮食等环境因素加速病情进展。

2. 急性期治疗方案

发病4.5小时内可使用阿替普酶静脉溶栓,超过时间窗则采用抗血小板聚集治疗,常用药物包括阿司匹林肠溶片(100mg/日)、氯吡格雷(75mg/日)。伴有高血压者需平稳降压,首选氨氯地平(5mg/日)等钙拮抗剂。严重水肿时需甘露醇(125ml/次)脱水降颅压。

3. 康复期管理策略

运动功能障碍者需进行Bobath技术训练,每日40分钟平衡练习。吞咽困难采用冷刺激训练,用冰棒按摩咽后壁。认知障碍建议计算机辅助认知训练,每周3次记忆卡片练习。同时严格控制血压低于140/90mmHg,糖化血红蛋白维持在7%以下。

4. 长期预防措施

地中海饮食模式值得推荐,每日摄入30克坚果、200克深海鱼类。规律进行太极或游泳等有氧运动,每周累计150分钟。每半年需复查颈动脉超声和头颅MRI,监测新发病灶。突发剧烈头痛或视物重影需立即急诊处理。

脑干腔隙性脑梗塞的预后与治疗时机密切相关,发病后1年内是功能恢复黄金期。即使影像学检查显示陈旧性病灶,通过系统康复仍可达到生活自理。建立卒中急救绿色通道就诊记录,随身携带急救卡片注明用药史,能显著提高救治效率。保持血脂水平在LDL-C<1.8mmol/L可降低70%复发风险。