慢性血管炎是什么原因引起

外科编辑

健康万事通

外科编辑

健康万事通

外科编辑

健康万事通

外科编辑

健康万事通

慢性血管炎可能由自身免疫异常、感染因素、遗传易感性、药物或化学物质刺激、肿瘤相关因素等原因引起。

机体免疫系统错误攻击血管壁是慢性血管炎的核心发病机制。抗中性粒细胞胞浆抗体等自身抗体的产生会导致血管内皮损伤,引发白细胞浸润和炎症反应。这类患者需长期使用免疫抑制剂控制病情,同时需警惕继发感染风险。

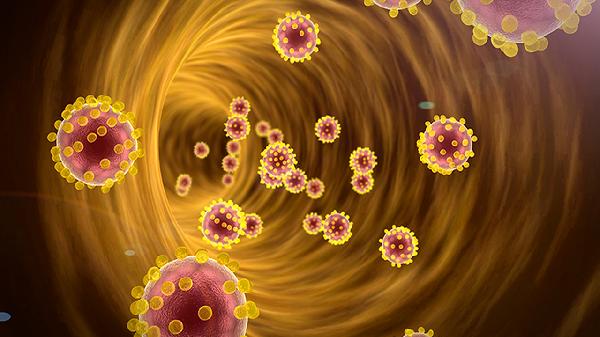

乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒等病原体感染可能诱发免疫复合物沉积在血管壁。某些细菌如链球菌的抗原成分与血管组织存在交叉反应,通过分子模拟机制导致血管炎性病变。感染相关血管炎需同时进行抗感染和抗炎治疗。

HLA-DRB1等特定基因型人群对血管炎易感性显著增高。家族聚集性病例提示遗传背景在发病中的作用,这类患者往往发病年龄较轻且病情更易反复。基因检测有助于评估疾病风险和预后。

丙硫氧嘧啶等药物可能诱发抗中性粒细胞胞浆抗体相关性血管炎。某些化疗药物和生物制剂也可引起血管炎样病变,通常在停药后症状缓解。药物相关血管炎需及时识别并更换替代治疗方案。

血液系统肿瘤如淋巴瘤可伴发副肿瘤性血管炎,肿瘤细胞分泌的炎症因子直接损伤血管。实体瘤抗原引发的异常免疫应答也是潜在机制。肿瘤相关血管炎需优先处理原发疾病。

慢性血管炎患者应保持低盐低脂饮食,适量摄入富含维生素C的柑橘类水果和深色蔬菜有助于血管修复。规律进行太极拳等低强度运动可改善微循环,但需避免寒冷刺激。戒烟限酒对控制病情进展至关重要,同时需定期监测炎症指标和器官功能。冬季注意肢体保暖,洗澡水温不宜过高,穿着宽松衣物减少皮肤摩擦。保持规律作息和情绪稳定有助于免疫调节,出现新发皮疹或肢体麻木需及时就医。