腔隙性脑梗塞与脑出血怎么区分

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

腔隙性脑梗塞与脑出血可通过发病机制、临床表现、影像学特征、危险因素及预后五个方面进行区分。

腔隙性脑梗塞由小动脉闭塞导致局部脑组织缺血坏死,病灶直径通常小于15毫米。脑出血则是脑血管破裂引起脑实质内出血,血肿压迫周围组织。前者属于缺血性卒中,后者属于出血性卒中,病理基础截然不同。

腔隙性脑梗塞多表现为单纯运动或感觉障碍,如单侧肢体无力、麻木,症状往往突然发生但程度较轻。脑出血常伴随剧烈头痛、呕吐、意识障碍等全脑症状,局灶性神经功能缺损更为严重,部分患者会出现瞳孔不等大等脑疝征象。

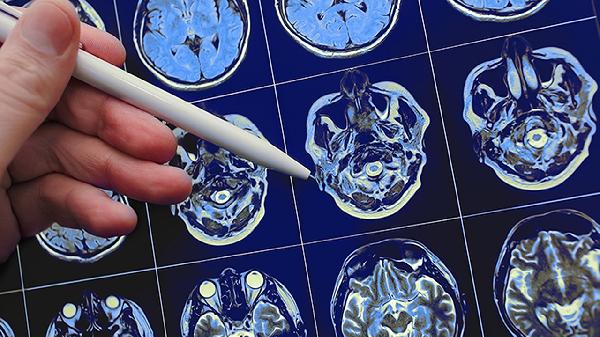

头颅CT检查中,腔隙性脑梗塞显示为基底节区或脑干的小片状低密度影,24小时后逐渐明显。脑出血急性期表现为高密度团块影,周围可见水肿带,血肿吸收后逐渐转为低密度。MRI检查中脑出血各期信号变化具有特征性。

腔隙性脑梗塞与长期高血压导致的动脉玻璃样变密切相关,糖尿病、高脂血症也是重要诱因。脑出血除高血压外,还与脑血管畸形、抗凝治疗、淀粉样血管病等有关,酗酒和吸烟会显著增加出血风险。

腔隙性脑梗塞患者多数预后良好,部分可完全恢复,但易复发。脑出血急性期死亡率较高,幸存者常遗留严重功能障碍,血肿量大于30毫升或脑干出血预后极差。两者二级预防策略也不同,前者需抗血小板治疗,后者需严格控制血压。

日常需重点控制血压、血糖、血脂水平,避免高盐高脂饮食,规律进行有氧运动如快走、游泳。戒烟限酒,保持情绪稳定,定期监测凝血功能。出现突发头痛、肢体麻木等症状应立即就医,确诊后需严格遵医嘱进行康复训练,腔隙性脑梗塞患者可尝试针灸治疗,脑出血恢复期应避免剧烈活动防止再出血。