先天性输尿管口囊肿发生的原因包括哪些

泌尿外科编辑

健康小灵通

泌尿外科编辑

健康小灵通

关键词: #囊肿

泌尿外科编辑

健康小灵通

泌尿外科编辑

健康小灵通

关键词: #囊肿

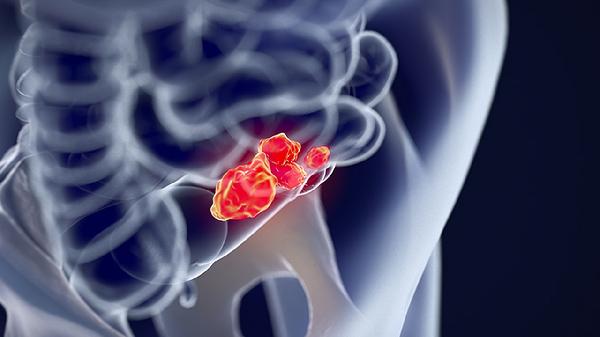

先天性输尿管口囊肿可能由输尿管芽发育异常、输尿管末端肌肉结构缺陷、胚胎期尿流动力学改变、遗传因素及母体环境干扰等原因引起。

胚胎发育过程中,输尿管芽未正常分化为输尿管与膀胱连接部,导致输尿管口狭窄或闭锁,尿液排出受阻形成囊状扩张。此类情况需通过超声监测胎儿泌尿系统发育,出生后若出现肾积水需考虑输尿管再植术。

输尿管膀胱连接处环状肌纤维缺失或排列紊乱,造成抗反流机制失效,尿液反流压力促使局部黏膜膨出。可通过尿动力学检查评估膀胱输尿管交界功能,轻度病例采用预防性抗生素治疗,重度需手术重建输尿管口。

妊娠中后期胎儿膀胱压力异常升高或排尿频率异常,持续冲击未完全发育的输尿管口,导致黏膜层疝出形成囊肿。产前超声可见膀胱壁不规则凸起,出生后需定期复查泌尿系造影。

部分病例存在家族聚集性,与HOXA13、UPK3A等基因突变相关,这些基因调控泌尿道上皮细胞分化与连接结构形成。建议有家族史者进行基因检测,合并其他畸形时需多学科联合诊疗。

妊娠早期接触致畸物质(如丙戊酸钠)、病毒感染或糖尿病等代谢异常,可能干扰输尿管与膀胱的嵌合过程。孕前控制基础疾病、避免致畸物暴露可降低风险,确诊后新生儿需评估是否合并脊柱裂等神经管缺陷。

先天性输尿管口囊肿患儿应保证每日饮水量1500毫升以上,避免高草酸饮食以防结石形成。学龄期儿童需限制剧烈跑跳运动减少膀胱压力,定期进行尿常规与肾脏超声检查。哺乳期母亲需注意补充叶酸与维生素B12,人工喂养建议选择低磷配方奶粉。成年后随访需关注膀胱功能与上尿路形态,女性妊娠前需专项评估泌尿系统状态。