变应性肉芽肿性血管炎的病因有哪些

外科编辑

医学科普人

外科编辑

医学科普人

外科编辑

医学科普人

外科编辑

医学科普人

变应性肉芽肿性血管炎的病因可能与遗传因素、环境刺激、免疫异常、感染因素及药物反应等有关。该病属于罕见病,具体发病机制尚未完全明确,需结合临床表现与实验室检查综合诊断。

部分患者存在家族聚集倾向,可能与HLA-DRB1等基因多态性相关。遗传易感性可导致机体对特定抗原的异常免疫应答,诱发血管炎性病变。此类患者通常需长期免疫调节治疗,如使用甲氨蝶呤片、环磷酰胺片等药物控制病情。

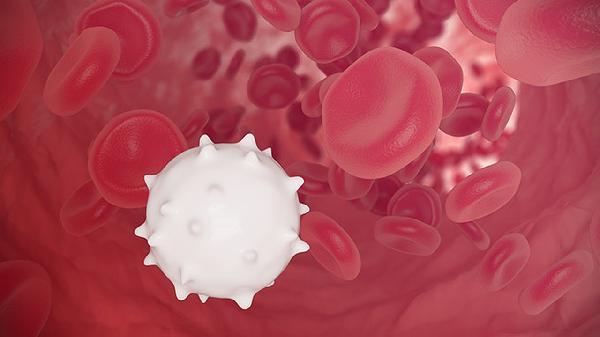

长期接触有机溶剂、粉尘或寒冷刺激可能诱发血管炎症反应。环境因素通过激活中性粒细胞和嗜酸性粒细胞,导致血管壁肉芽肿形成。患者需避免接触已知过敏原,必要时可遵医嘱使用醋酸泼尼松片缓解症状。

Th2型免疫反应过度激活是该病的核心机制,表现为IgE水平升高和嗜酸性粒细胞浸润。免疫复合物沉积在中小血管壁,引发坏死性血管炎。临床常用硫唑嘌呤片联合糖皮质激素进行免疫抑制治疗。

呼吸道病毒或寄生虫感染可能触发异常免疫应答,如金黄色葡萄球菌超抗原可激活T细胞。感染后出现的持续发热、哮喘等症状需与普通感染鉴别,确诊后需使用注射用甲泼尼龙等药物控制急性发作。

别嘌呤醇、肼屈嗪等药物可能诱发超敏反应,导致血管炎样表现。药物相关性病例在停用可疑药物后症状多可缓解,严重者需短期应用环孢素软胶囊调节免疫状态。

变应性肉芽肿性血管炎患者应定期监测血常规、IgE及ANCA抗体水平,避免剧烈温度变化和已知过敏原接触。饮食需保证优质蛋白摄入,如鱼类、蛋类等,同时补充维生素D促进骨骼健康。出现新发皮疹、呼吸困难或肢体麻木时应及时复诊调整治疗方案。