系统性血管炎怎么办

外科编辑

医普观察员

外科编辑

医普观察员

外科编辑

医普观察员

外科编辑

医普观察员

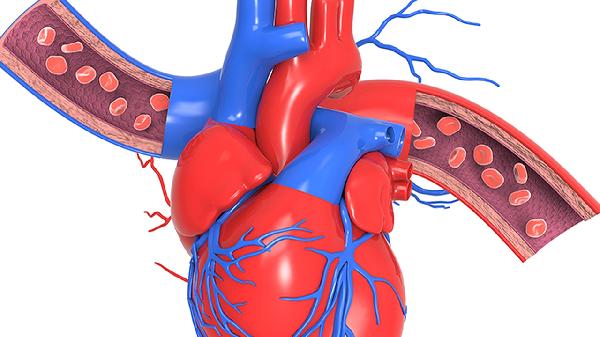

系统性血管炎可通过糖皮质激素治疗、免疫抑制剂治疗、生物制剂治疗、血浆置换治疗、手术治疗等方式干预。系统性血管炎通常由遗传因素、感染因素、免疫异常、药物反应、肿瘤等因素引起。

糖皮质激素是系统性血管炎的基础治疗药物,常用泼尼松片、甲泼尼龙片、地塞米松片等剂型。这类药物通过抑制炎症反应和免疫应答控制血管壁损伤,适用于中小血管炎急性期。使用期间需监测血压、血糖及骨密度,长期大剂量应用可能导致库欣综合征或感染风险增加。

环磷酰胺片、甲氨蝶呤片、硫唑嘌呤片等免疫抑制剂常用于重症或激素抵抗病例。这类药物通过抑制淋巴细胞增殖减轻血管炎症,对肉芽肿性多血管炎等特定类型效果显著。治疗期间需定期检查血常规和肝肾功能,可能出现骨髓抑制或胃肠道反应。

利妥昔单抗注射液、托珠单抗注射液等生物制剂靶向作用于B细胞或炎症因子,适用于抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎。这类药物能精准调节免疫异常,但可能增加结核复发或乙肝再激活风险,用药前需筛查相关感染。

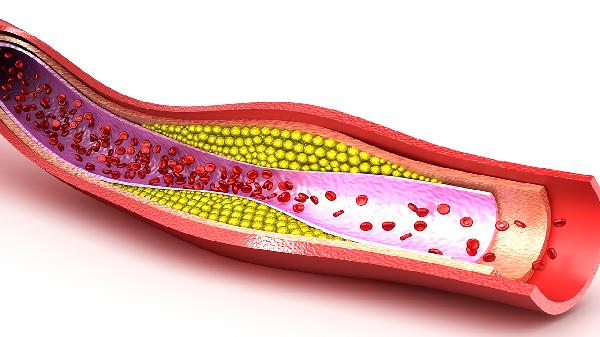

血浆置换通过清除血液中的异常抗体和炎症介质,快速缓解急进性肾小球肾炎等危重情况。该疗法常与药物治疗联用,需配合中心静脉置管,可能引发低血压或电解质紊乱,每次治疗持续2-4小时。

对于血管狭窄导致的器官缺血或动脉瘤破裂等并发症,可能需血管成形术、旁路移植术或动脉瘤切除术。手术干预需在炎症控制后进行,术后仍需持续药物维持治疗以防复发。

系统性血管炎患者应保持低盐低脂饮食,适量补充优质蛋白如鱼肉、鸡蛋白,避免生冷刺激食物。病情稳定期可进行散步、太极拳等低强度运动,冬季注意防寒保暖。定期复查炎症指标和受累器官功能,出现发热、新发皮疹或视力变化时需及时复诊。长期用药者应遵医嘱补充钙剂和维生素D预防骨质疏松,避免擅自调整药物剂量。