血管炎是怎么回事

外科编辑

医学科普人

外科编辑

医学科普人

外科编辑

医学科普人

外科编辑

医学科普人

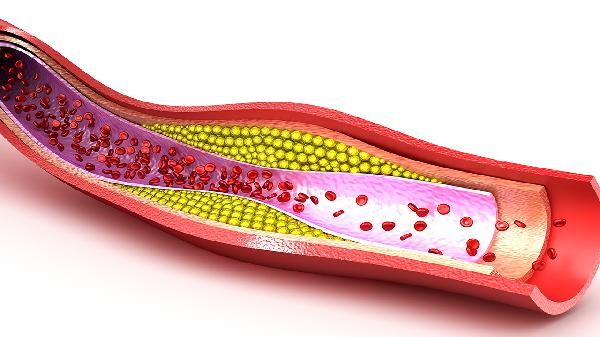

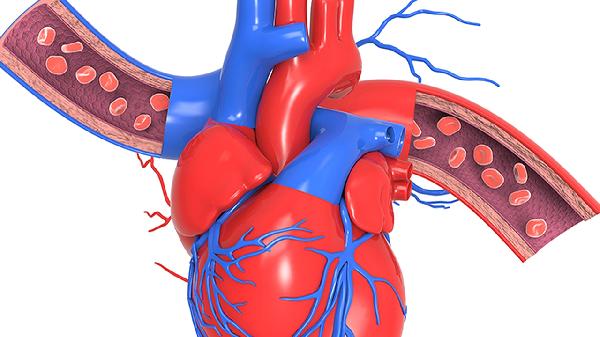

血管炎可能由遗传因素、感染、药物反应、自身免疫疾病、肿瘤等因素引起,可通过药物治疗、手术治疗等方式干预。血管炎是血管壁及周围组织的炎症反应,常表现为皮肤紫癜、关节疼痛、发热、乏力、脏器功能损伤等症状。

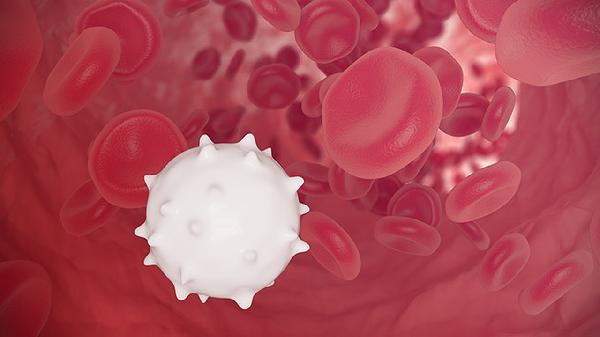

部分血管炎与遗传易感性相关,如抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎存在家族聚集倾向。这类患者需定期监测炎症指标,避免接触诱发因素。日常应注意保暖防感染,出现新发皮疹或持续发热时应及时就医。

乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、HIV等感染可能触发血管炎。感染相关血管炎需先控制原发感染,如使用恩替卡韦片治疗乙肝,同时配合醋酸泼尼松片缓解血管炎症。患者需严格遵医嘱完成抗病毒疗程。

青霉素、别嘌醇等药物可能诱发超敏性血管炎,表现为四肢对称性紫癜。需立即停用可疑药物,使用氯雷他定片抗过敏,严重时需静脉注射甲泼尼龙琥珀酸钠。用药史排查是诊断关键。

类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病常合并血管炎,与免疫复合物沉积有关。除治疗原发病外,可联合环磷酰胺注射液控制血管炎症。患者需定期复查抗核抗体谱与补体水平。

淋巴瘤、白血病等血液系统肿瘤可能伴发血管炎,与肿瘤细胞直接浸润血管有关。需通过病理活检明确诊断,治疗以肿瘤化疗为主,如使用利妥昔单抗注射液,血管炎症状随肿瘤控制而缓解。

血管炎患者应保持低盐低脂饮食,避免辛辣刺激食物。急性期需卧床休息,恢复期可进行散步等低强度运动。注意观察皮肤黏膜出血情况,定期监测血压及尿常规。冬季注意肢体保暖,预防呼吸道感染。所有药物均须在风湿免疫科医生指导下使用,不可自行调整激素用量。