大便总是拉不干净?医生提醒:或是这几种疾病的前兆,千万别大意

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

如厕后总觉得意犹未尽?那种"明明很努力却总差最后一口气"的尴尬,可能不只是肠道在闹脾气。这种医学上称为"里急后重"的现象,背后可能藏着需要警惕的健康信号。

1、直肠敏感度异常

当直肠黏膜持续处于敏感状态,即便少量粪便也会产生持续便意。这种情况常见于长期久坐人群,直肠血液循环不畅导致神经敏感度失调。

2、肌肉协调障碍

排便需要肛门括约肌与盆底肌的完美配合。当肌肉群出现协调性问题时,就会产生排便不尽感,就像踩油门和刹车同时工作的汽车。

1、痔疮的隐形示威

内痔肿胀会占据直肠空间,产生虚假便意。痔核表面分泌物还会刺激肛周皮肤,加重不适感。建议观察是否伴随无痛性便血。

2、肠道息肉作祟

突出于肠壁的息肉会形成"障碍物效应",影响粪便正常通过。尤其要关注排便习惯突然改变的情况。

3、慢性肠炎征兆

炎症导致的肠壁水肿会持续发送错误信号。若同时出现黏液便、腹痛,建议做粪便钙卫蛋白检测。

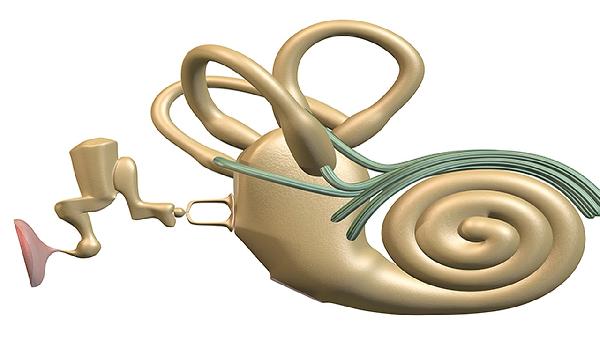

4、盆底肌功能失调

多见于产后女性或长期便秘者,表现为排便时肌肉反向收缩。简单的提肛运动可能改善症状。

1、记录排便日记

连续记录一周的排便频率、性状(参考布里斯托大便分类)、伴随症状,帮助医生判断。

2、饮食结构筛查

检查膳食纤维是否达标(每日25-30克),饮水是否充足(每公斤体重30毫升)。

3、基础体检

包括肛门指检、粪便隐血试验,必要时进行肠镜检查。50岁以上人群建议列为常规筛查。

1、建立排便生物钟

固定每日晨起后或餐后尝试排便,利用胃结肠反射规律。每次如厕不超过5分钟。

2、调整如厕姿势

脚下垫小凳,使膝盖高于髋部35度角,这个姿势更符合人体工程学。

3、针对性运动

每天10分钟腹式呼吸练习,配合提肛运动(收缩肛门3秒放松,重复20次)。

如果调整生活方式两周仍无改善,或出现体重下降、持续腹痛等症状,建议及时就医。肠道问题就像沉默的警.报器,那些细微的不适感,可能是身体在提醒我们:该给消化系统做次全面检查了。