结肠炎在什么位置

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

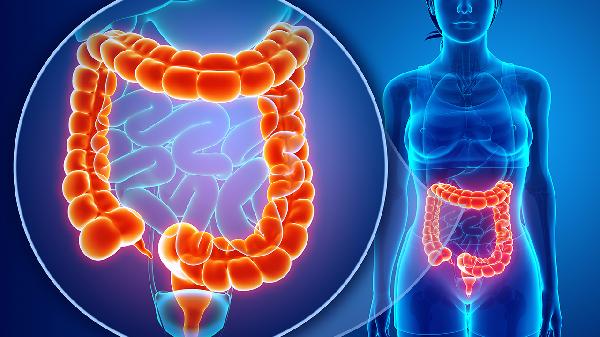

结肠炎通常发生在结肠(大肠)的黏膜层,可累及升结肠、横结肠、降结肠或乙状结肠等不同肠段,少数情况下可能波及全结肠。

升结肠位于腹腔右侧,连接盲肠与横结肠。此处炎症常表现为右下腹隐痛、腹胀,可能伴随腹泻与黏液便。发病多与肠道菌群失衡、感染性因素有关,需通过结肠镜检查确诊。治疗可遵医嘱使用美沙拉秦肠溶片、枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊等药物,同时需避免高脂饮食刺激。

横结肠横跨上腹部,炎症易引发脐周绞痛及餐后不适。常见于自身免疫性疾病如溃疡性结肠炎,典型症状为黏液脓血便。诊断需结合粪便钙卫蛋白检测,治疗可选用柳氮磺吡啶肠溶片配合局部灌肠,严重时需生物制剂干预。

降结肠沿腹腔左侧下行,炎症多导致左下腹压痛及里急后重感。慢性炎症可能引发肠壁增厚,需与肠易激综合征鉴别。轻症可用地衣芽孢杆菌活菌胶囊调节微生态,中重度需联合泼尼松龙片控制免疫反应。

乙状结肠位于盆腔左上方,炎症易引发排便次数增多伴肛门坠胀。长期炎症可能增加息肉风险,建议定期肠镜监测。急性期可选用奥沙拉秦钠胶囊,配合蒙脱石散改善腹泻症状,避免辛辣食物刺激。

全结肠广泛性炎症常见于重症溃疡性结肠炎或感染性结肠炎,表现为持续性腹痛、发热及血便。需住院进行静脉营养支持,严重时需注射用英夫利西单抗等生物治疗。日常需采用低渣饮食,补充电解质防止脱水。

结肠炎患者应保持低纤维、低刺激饮食,急性期选择米粥、软面条等易消化食物。每日记录排便性状与腹痛变化,避免剧烈运动加重肠蠕动。建议每6-12个月复查肠镜,监测黏膜愈合情况,出现体重骤降或持续便血需立即就医。