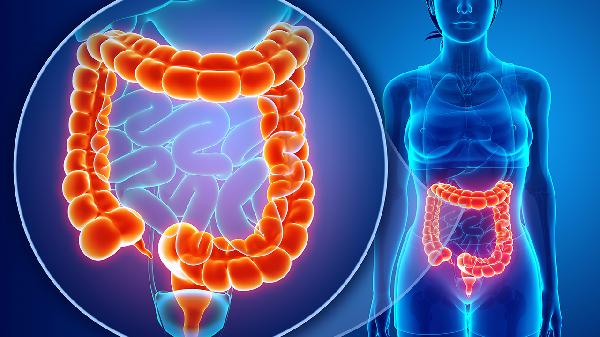

常见引起肠炎的原因

肛肠科编辑

健康解读者

肛肠科编辑

健康解读者

关键词: #肠炎

肛肠科编辑

健康解读者

肛肠科编辑

健康解读者

关键词: #肠炎

肠炎通常由感染性因素、饮食不当、药物刺激、免疫异常、肠道缺血等原因引起。肠炎主要表现为腹痛、腹泻、恶心呕吐、发热等症状,严重时可出现脱水或电解质紊乱。

细菌感染如沙门氏菌、志贺氏菌、大肠埃希菌等可通过污染食物或水源进入肠道;病毒感染如轮状病毒、诺如病毒多见于儿童;寄生虫感染如阿米巴原虫常见于卫生条件较差地区。这类肠炎需针对病原体使用盐酸小檗碱片、蒙脱石散、双歧杆菌三联活菌胶囊等药物,同时补充水分预防脱水。

进食腐败变质食物、过量生冷辛辣食物、酒精刺激等可直接损伤肠黏膜。部分人群对乳糖、麸质等食物成分不耐受也会诱发炎症反应。建议调整饮食结构,急性期选择米汤、粥类等清淡饮食,必要时服用复方谷氨酰胺肠溶胶囊保护肠黏膜。

长期使用非甾体抗炎药如阿司匹林肠溶片、抗生素如阿莫西林胶囊可能导致肠道菌群失调或化学性损伤。化疗药物如氟尿嘧啶注射液常引起伪膜性肠炎。需在医生指导下调整用药方案,配合使用枯草杆菌二联活菌颗粒调节菌群。

克罗恩病、溃疡性结肠炎等自身免疫性疾病表现为慢性肠道炎症,与遗传易感性和免疫调节异常有关。典型症状包括黏液脓血便、里急后重感。治疗需使用美沙拉嗪肠溶片、泼尼松片等控制免疫反应,严重者需生物制剂干预。

动脉硬化、血栓形成或低血压导致肠道血流灌注不足时,可引起缺血性肠炎,多见于老年人。特征性表现为突发剧烈腹痛后血便。需紧急就医进行血管造影等检查,轻症使用丹参多酚酸盐注射液改善循环,重症需手术处理坏死肠段。

预防肠炎需注意饮食卫生,避免进食未煮熟的海鲜或肉类,处理生食后彻底洗手。日常适当补充益生菌维持肠道菌群平衡,出现持续48小时以上的腹泻、血便、高热等症状应及时就诊。恢复期应选择低渣饮食,循序渐进增加膳食纤维摄入,避免剧烈运动加重肠道负担。