肠水肿的原因是什么

肾内科编辑

医颗葡萄

肾内科编辑

医颗葡萄

关键词: #水肿

肾内科编辑

医颗葡萄

肾内科编辑

医颗葡萄

关键词: #水肿

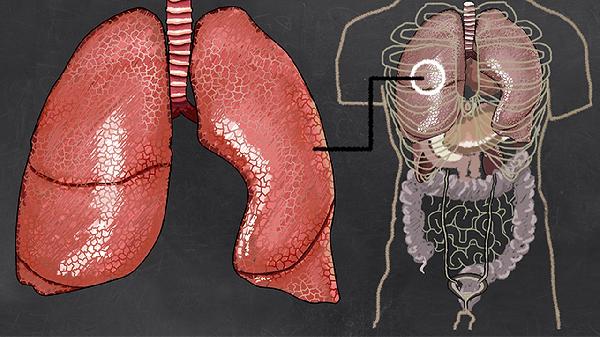

肠水肿可能由低蛋白血症、肠道炎症、淋巴回流障碍、心力衰竭、过敏反应等原因引起。肠水肿通常表现为腹胀、腹痛、恶心呕吐、排便异常等症状,需根据具体病因采取针对性治疗。

长期营养不良或肝脏疾病导致血浆蛋白降低,血管内胶体渗透压下降引发肠壁组织液渗出。患者可能伴随下肢水肿、乏力,需通过静脉输注人血白蛋白纠正,配合高蛋白饮食如鸡蛋、鱼肉等。药物可选用人血白蛋白注射液、复方氨基酸注射液等。

克罗恩病或溃疡性结肠炎等慢性炎症会破坏肠黏膜屏障,导致血管通透性增加。典型症状包括腹泻、黏液血便,治疗需使用美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶肠溶片等抗炎药物,严重时需用注射用英夫利西单抗控制免疫反应。

肠道淋巴管畸形或肿瘤压迫可造成淋巴液淤积,常见于原发性肠淋巴管扩张症。表现为乳糜泻和脂肪泻,需限制长链脂肪酸摄入,改用中链甘油三酯饮食,必要时行淋巴管-静脉吻合术。

右心衰竭时体循环静脉压升高,导致肠道毛细血管静水压增高。患者多有颈静脉怒张、肝肿大等体征,需使用呋塞米片、螺内酯片等利尿剂减轻水钠潴留,同时控制原发心脏疾病。

食物过敏或药物过敏引发组胺释放,使肠黏膜血管扩张渗出。急性发作时可出现荨麻疹、呼吸困难,需立即停用过敏原,静脉注射地塞米松磷酸钠注射液,口服氯雷他定片抗过敏治疗。

肠水肿患者日常需限制钠盐摄入,每日食盐量不超过5克,避免腌制食品。适当补充优质蛋白如瘦肉、豆制品,烹饪方式以蒸煮为主。监测每日体重和尿量变化,若出现腹围突然增大或呼吸困难应及时就医。长期卧床者需定时翻身预防压疮,下肢水肿时可抬高肢体促进回流。