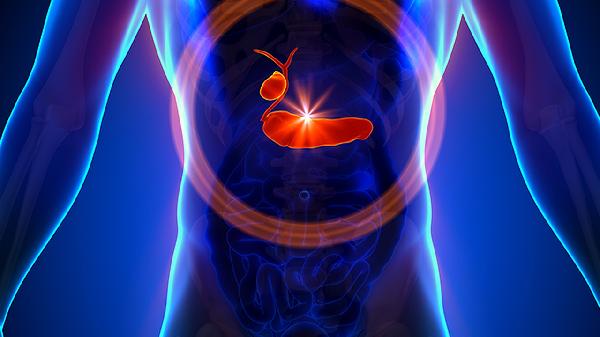

胆囊多发性结石是怎么引起的

肾内科编辑

医普小能手

肾内科编辑

医普小能手

肾内科编辑

医普小能手

肾内科编辑

医普小能手

胆囊多发性结石可能由胆汁成分异常、胆囊收缩功能减弱、胆道感染、代谢综合征、遗传因素等原因引起,通常表现为右上腹疼痛、恶心呕吐、消化不良等症状。胆囊多发性结石可通过药物治疗、饮食调整、手术治疗等方式干预。

胆固醇过饱和或胆色素沉积会导致胆汁成分失衡,促进结石形成。这种情况可能与长期高脂饮食、肥胖等因素有关,患者可能出现饭后腹胀、脂肪泻等症状。医生可能建议使用熊去氧胆酸胶囊、鹅去氧胆酸片等药物溶解胆固醇结石,同时需配合低脂饮食。

胆囊排空障碍会使胆汁淤积,增加结晶析出概率。常见于妊娠、长期禁食或胃肠手术后,患者可能有右上腹隐痛、餐后不适等表现。建议通过规律进食、口服多潘立酮片等促动力药物改善胆囊收缩,严重时需考虑胆囊切除术。

大肠杆菌等病原体感染可引发胆管炎性反应,促使胆红素钙盐沉积。这类结石多呈棕黑色,常伴随发热、黄疸等症状。治疗需使用注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠等抗生素控制感染,必要时行经内镜逆行胰胆管造影术取石。

糖尿病、高脂血症等代谢疾病会改变胆汁酸代谢,增加结石风险。患者往往合并体重超标、血糖升高等情况,可能出现反复胆绞痛发作。除控制原发病外,可选用苯扎贝特分散片调节血脂,配合有氧运动减轻体重。

ABCB4基因突变等遗传缺陷会影响胆汁酸转运,导致家族性结石病倾向。这类患者多在年轻时发病,结石复发率较高。日常需避免快速减重、长期饥饿等诱因,必要时行预防性熊去氧胆酸胶囊治疗。

胆囊多发性结石患者应保持规律三餐,避免油腻及高胆固醇食物,每日饮水不少于1500毫升。建议选择快走、游泳等中等强度运动,控制体重增长速度。定期复查腹部超声监测结石变化,若出现持续腹痛、皮肤巩膜黄染需立即就医。术后患者应注意逐步增加膳食纤维摄入,预防腹泻发生。