6岁肠套叠是怎么引起的

肛肠科编辑

医普观察员

肛肠科编辑

医普观察员

肛肠科编辑

医普观察员

肛肠科编辑

医普观察员

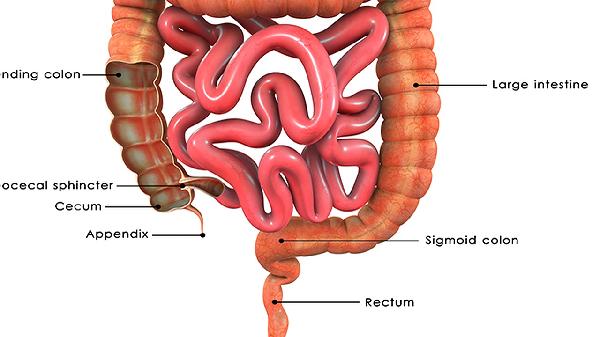

6岁儿童肠套叠可能与肠道蠕动异常、肠道感染、肠道息肉、肠道淋巴组织增生、先天性肠道畸形等因素有关。肠套叠是指一段肠管套入相邻肠腔内,导致肠内容物通过障碍,主要表现为腹痛、呕吐、血便等症状。

儿童肠道蠕动节律紊乱可能导致肠管异常套叠。剧烈运动、饮食不当或胃肠功能紊乱时,近端肠管过度蠕动推动远端肠管形成套叠。早期表现为阵发性哭闹、蜷缩体位,可通过空气灌肠复位。若反复发作需排查是否存在肠道结构异常。

病毒性肠炎引起的肠系膜淋巴结肿大是常见诱因。轮状病毒、腺病毒感染会导致肠道淋巴滤泡增生,形成套叠起点。患儿多伴有发热、腹泻等前驱症状,粪便检查可见轮状病毒抗原阳性。治疗需同步进行抗感染和灌肠复位。

幼年性息肉等占位性病变可能成为肠套叠导点。息肉多位于回盲部,随肠蠕动牵拉肠壁形成套叠。特征性表现为果酱样血便,腹部超声可见靶环征。确诊后需通过结肠镜摘除息肉,防止复发。

回肠末端淋巴滤泡生理性肥厚常见于学龄前儿童。免疫应答活跃时淋巴组织增生形成隆起,易诱发肠套叠。腹部触诊可及腊肠样包块,X线显示肠梗阻征象。多数病例通过超声引导下生理盐水灌肠可复位。

梅克尔憩室、肠旋转不良等先天异常可导致解剖结构异常。憩室顶端纤维带牵拉或肠系膜固定不全时,易发生回回型套叠。CT检查可见同心圆征象,复杂病例需腹腔镜手术复位并矫正畸形。

患儿发作时应禁食禁水,避免剧烈体位变动,记录呕吐物及大便性状。恢复期给予流质饮食,逐步过渡到低渣食物。定期复查腹部超声监测复位情况,出现持续腹痛、腹胀或血便加重需立即就医。预防应注意饮食卫生,避免暴饮暴食,及时治疗肠道感染。