病理诊断降结肠管状腺瘤什么意思

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

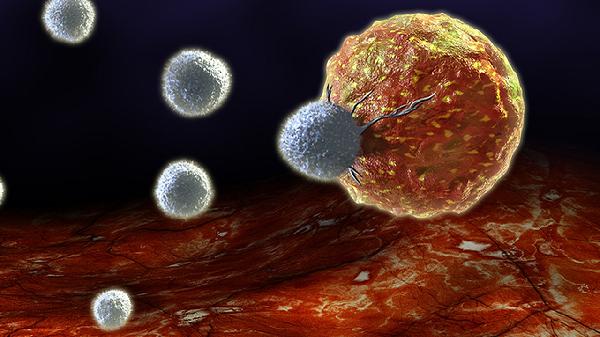

病理诊断降结肠管状腺瘤是指结肠黏膜上皮细胞异常增生形成的良性肿瘤,多位于降结肠部位,属于癌前病变。

管状腺瘤由密集排列的腺管结构构成,腺上皮细胞呈现不同程度的异型增生。显微镜下可见腺体结构规则,细胞核增大深染,核分裂象增多但未突破基底膜。根据异型程度可分为低级别和高级别上皮内瘤变,后者癌变风险显著增加。

该病变与遗传因素和环境刺激密切相关。长期高脂低纤维饮食、慢性炎症刺激可导致肠上皮细胞基因突变,激活Wnt/β-catenin信号通路促使细胞异常增殖。部分患者存在APC基因胚系突变,属于家族性腺瘤性息肉病谱系疾病。

多数患者无明显症状,偶在肠镜检查时发现。较大腺瘤可能引起排便习惯改变、便血或腹痛。典型肠镜下表现为黏膜表面隆起性病变,直径多在1-2厘米,表面可分叶或呈绒毛状,色泽常较周围黏膜红润。

确诊需依赖病理活检,通过HE染色观察腺体结构异常程度。免疫组化检测可显示Ki-67增殖指数升高,p53蛋白异常表达。电子肠镜结合窄带成像技术能更准确判断病变范围,必要时需行超声内镜评估浸润深度。

直径小于1厘米的腺瘤可通过肠镜下黏膜切除术完整切除,较大病变需分片切除或外科手术。术后需定期复查肠镜,建议每1-3年随访一次。伴有高级别上皮内瘤变者应缩短复查间隔,必要时需追加扩大切除范围。

发现降结肠管状腺瘤后应调整饮食结构,增加全谷物和蔬菜水果摄入,限制红肉及加工肉制品。保持规律运动习惯,控制体重在正常范围。戒烟限酒,避免长期使用非甾体抗炎药。术后患者出现持续腹痛、血便或排便异常应及时复诊,警惕癌变可能。