颈内动脉瘤介入手术分几种

心血管内科编辑

医学科普人

心血管内科编辑

医学科普人

心血管内科编辑

医学科普人

心血管内科编辑

医学科普人

颈内动脉瘤介入手术主要有弹簧圈栓塞术、支架辅助弹簧圈栓塞术、血流导向装置置入术、覆膜支架置入术、球囊辅助栓塞术五种方式。

弹簧圈栓塞术通过微导管将铂金弹簧圈送入动脉瘤腔内,促进血栓形成并阻断血流。适用于窄颈动脉瘤,手术创伤小且恢复快。术后可能出现弹簧圈移位或动脉瘤复发,需定期复查脑血管造影。常用弹簧圈产品包括电解可脱弹簧圈、水膨胀弹簧圈等类型。

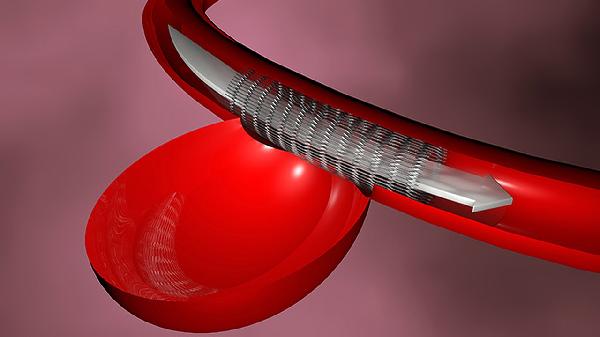

支架辅助弹簧圈栓塞术在放置支架后填塞弹簧圈,支架可防止弹簧圈脱入载瘤动脉。适用于宽颈动脉瘤,能提高栓塞成功率。术后需长期服用抗血小板药物预防支架内血栓,可能出现支架内再狭窄等并发症。常用支架包括激光雕刻支架和编织支架两类。

血流导向装置置入术通过密网支架改变血流方向,促使动脉瘤内血栓形成。适用于巨大或梭形动脉瘤,具有无需填塞弹簧圈的优势。术后需双联抗血小板治疗半年以上,可能出现装置内血栓或载瘤动脉闭塞。常见装置为密网孔设计的血流导向支架。

覆膜支架置入术使用带膜支架直接隔绝动脉瘤与血管腔。适用于载瘤动脉较粗的病例,能完全隔绝动脉瘤。术后可能出现内漏或支架移位,需严格控制血压。覆膜支架多采用聚四氟乙烯或聚酯材料作为覆膜层。

球囊辅助栓塞术通过临时球囊阻断载瘤动脉后填塞弹簧圈。适用于宽颈或复杂形态动脉瘤,可提高弹簧圈稳定性。术中可能出现球囊相关血管痉挛,术后需密切监测神经功能。辅助球囊多为顺应性硅胶材质。

术后应保持血压稳定,避免剧烈运动或情绪激动,遵医嘱规范使用抗凝药物。饮食以低盐低脂为主,保证优质蛋白摄入促进血管修复。术后1个月、3个月、6个月需复查CT血管成像或数字减影血管造影,观察动脉瘤栓塞效果及载瘤动脉通畅情况。出现头痛、呕吐或肢体无力等症状需立即就医。