血管介入治疗的副作用是什么

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

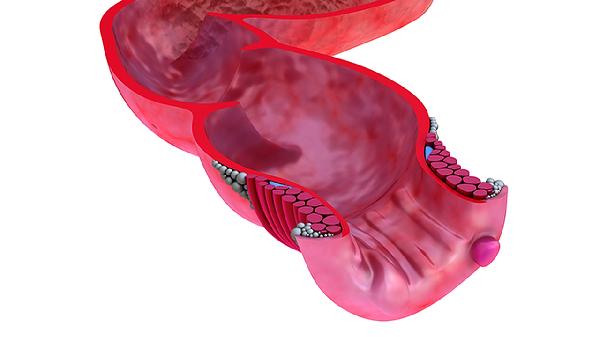

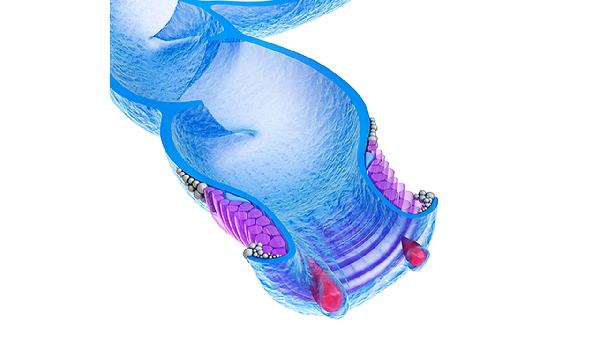

血管介入治疗可能引起穿刺部位出血、造影剂过敏反应、血管损伤、血栓形成、肾功能损害等副作用。血管介入治疗是一种微创技术,通过导管在血管内进行操作,用于诊断或治疗心血管疾病、肿瘤等疾病。

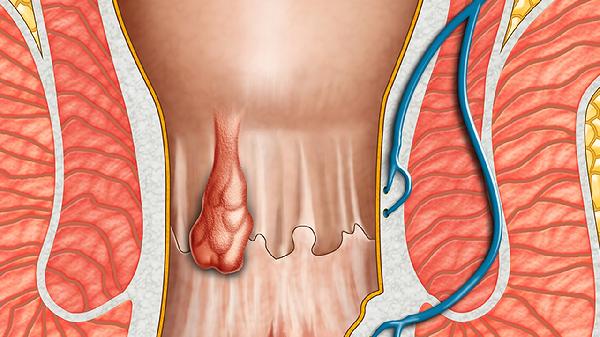

血管介入治疗需要在皮肤和血管上穿刺,可能引起局部出血或血肿。轻微出血通常可自行停止,严重出血可能需要压迫止血或外科干预。术后需密切观察穿刺部位,避免剧烈运动。

部分患者对造影剂过敏,可能出现皮疹、瘙痒、呼吸困难等症状。严重过敏反应可导致过敏性休克,需立即使用肾上腺素注射液、地塞米松磷酸钠注射液、异丙嗪注射液等药物抢救。术前应评估过敏史。

导管操作可能导致血管内膜撕裂、穿孔等损伤。轻微损伤可通过保守治疗恢复,严重损伤可能需要血管支架植入术或外科修复。血管损伤可能表现为局部疼痛、肿胀或远端缺血症状。

介入治疗可能激活凝血系统,导致治疗部位或远端血管血栓形成。血栓可堵塞血管引起组织缺血,需使用阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片、低分子肝素钙注射液等抗凝药物预防和治疗。

造影剂可能对肾脏造成毒性,尤其对原有肾病患者风险更高。表现为血肌酐升高、尿量减少等,可使用生理盐水水化、碳酸氢钠注射液碱化尿液预防。严重者需血液透析治疗。

血管介入治疗后应保持穿刺部位清洁干燥,避免感染。多饮水促进造影剂排泄,监测尿量和肾功能指标。遵医嘱服用抗凝药物,定期复查血管情况。出现发热、持续疼痛、肢体肿胀等症状应及时就医。术后1-2周内避免剧烈运动和重体力劳动,保持均衡饮食,控制血压血糖在正常范围。