引发心脑血管疾病的因素之一是什么

心血管内科编辑

医普观察员

心血管内科编辑

医普观察员

心血管内科编辑

医普观察员

心血管内科编辑

医普观察员

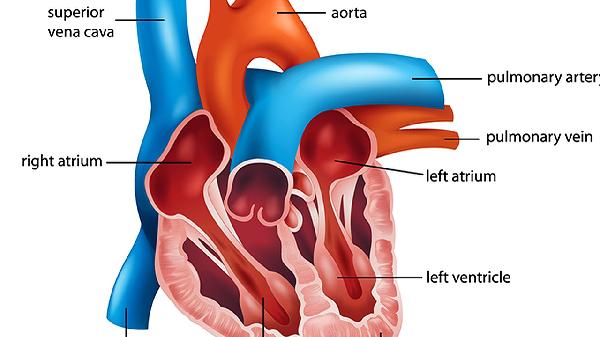

引发心脑血管疾病的因素主要有高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟和肥胖等。心脑血管疾病通常由多种因素共同作用导致,与遗传、生活方式、基础疾病等密切相关。

高血压是心脑血管疾病的重要危险因素,长期血压升高会导致血管内皮损伤,加速动脉粥样硬化进程。高血压可能与遗传因素、高盐饮食、精神紧张等因素有关,通常表现为头晕、头痛、心悸等症状。患者可遵医嘱使用苯磺酸氨氯地平片、缬沙坦胶囊、氢氯噻嗪片等药物控制血压,同时需限制钠盐摄入并定期监测血压。

高脂血症会导致脂质在血管壁沉积形成斑块,增加心梗、脑梗风险。该病可能与饮食油腻、缺乏运动、代谢异常等因素有关,通常表现为黄色瘤、角膜老年环等症状。患者可遵医嘱使用阿托伐他汀钙片、非诺贝特胶囊、依折麦布片等调脂药物,日常需减少动物脂肪摄入并增加膳食纤维。

糖尿病会引起血管内皮功能障碍,促进动脉粥样硬化发展。该病可能与胰岛素抵抗、胰腺功能减退等因素有关,通常表现为多饮多尿、体重下降等症状。患者可遵医嘱使用盐酸二甲双胍片、格列美脲片、西格列汀片等降糖药物,需严格控制碳水化合物摄入并规律监测血糖。

烟草中的有害物质会损伤血管内皮,促使血小板聚集形成血栓。长期吸烟者可能出现咳嗽、胸闷等症状。戒烟是改善血管健康的关键措施,必要时可使用尼古丁贴片辅助,同时应避免二手烟暴露并增加抗氧化食物摄入。

肥胖会加重心脏负荷并诱发代谢紊乱,特别是腹型肥胖危害更大。肥胖可能与饮食过量、运动不足等因素有关。建议通过调整饮食结构、增加有氧运动等方式控制体重,体重指数超标者可咨询医生制定个性化减重方案。

预防心脑血管疾病需采取综合措施,包括低盐低脂饮食、规律锻炼、戒烟限酒、控制体重等。建议40岁以上人群每年进行血压、血脂、血糖检测,已确诊慢性病患者应遵医嘱规范用药并定期复查。出现胸闷、肢体麻木等预警症状时须及时就医,避免延误治疗时机。