血管肉芽肿是什么引起的原因

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

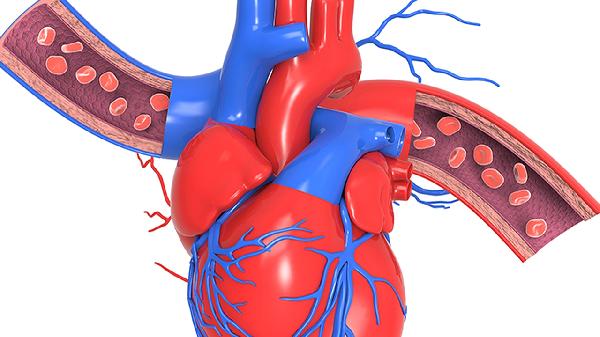

血管肉芽肿可能由感染、自身免疫反应、外伤、异物刺激、遗传因素等原因引起。血管肉芽肿是一种以血管增生和炎症细胞浸润为特征的病理改变,通常表现为局部红肿、疼痛或结节形成。

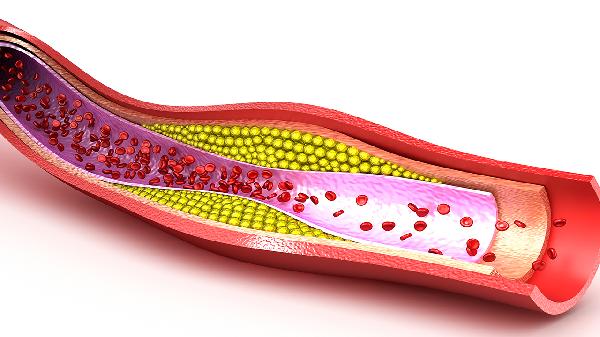

细菌或真菌感染可能诱发血管肉芽肿。金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌等病原体侵入血管壁后,机体免疫系统会启动炎症反应,导致血管内皮细胞增生和肉芽组织形成。感染性血管肉芽肿常伴随发热、局部化脓等症状,需通过病原学检查确诊。治疗可选用头孢克肟片、阿奇霉素分散片等抗生素,或伏立康唑胶囊等抗真菌药物。

系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等自身免疫性疾病可能引发血管肉芽肿。免疫系统错误攻击血管组织,导致慢性炎症和肉芽肿形成。患者可能出现关节疼痛、皮疹等全身症状。治疗需使用醋酸泼尼松片调节免疫,联合甲氨蝶呤片控制病情进展。

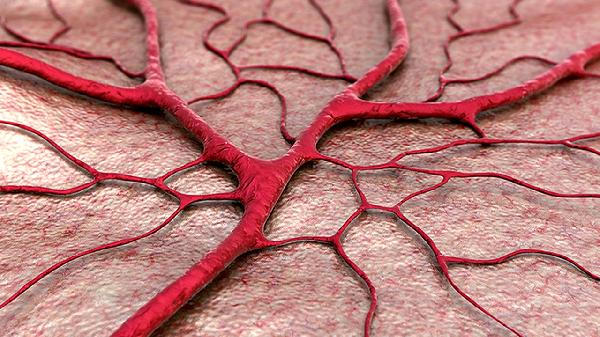

皮肤或血管损伤后,修复过程中可能形成血管肉芽肿。外伤导致血管破裂出血,机体在修复时过度增生新生血管和纤维组织。常见于术后切口、穿刺部位等,表现为紫红色隆起结节。局部可涂抹复方肝素钠尿囊素凝胶促进修复,严重者需手术切除。

缝线、植入物等异物滞留体内可能引起异物性肉芽肿。机体将异物识别为威胁,持续产生炎症反应形成包裹性结节。常见于整形填充术后或外伤异物残留,需通过影像学定位后手术清除异物,必要时使用地塞米松磷酸钠注射液控制炎症。

部分遗传性血管病变综合征可能增加血管肉芽肿发生概率。基因突变导致血管发育异常或炎症反应亢进,如遗传性出血性毛细血管扩张症。这类患者常有家族史,需进行基因检测确诊。治疗以对症为主,可选用云南白药胶囊改善血管脆性。

血管肉芽肿患者应避免搔抓或挤压病变部位,防止继发感染。保持饮食清淡,限制辛辣刺激食物,适当补充维生素C片和葡萄糖酸锌片促进组织修复。建议定期复查监测病变变化,若出现迅速增大、破溃出血等情况需及时就医。根据病因不同,部分患者需长期随访控制基础疾病。