直肠间质瘤和直肠类癌

肛肠科编辑

医普小新

肛肠科编辑

医普小新

关键词: #直肠

肛肠科编辑

医普小新

肛肠科编辑

医普小新

关键词: #直肠

直肠间质瘤和直肠类癌是两种不同的直肠肿瘤,前者起源于胃肠道的间质细胞,后者属于神经内分泌肿瘤。两者在发病机制、病理特征及预后上存在明显差异,需通过病理检查明确诊断。

直肠间质瘤与KIT或PDGFRA基因突变相关,多发生于肠壁肌层。直肠类癌则源于肠黏膜的神经内分泌细胞,与遗传性综合征如多发性内分泌腺瘤病有一定关联。前者生长速度差异较大,后者通常进展缓慢但具有潜在恶性倾向。

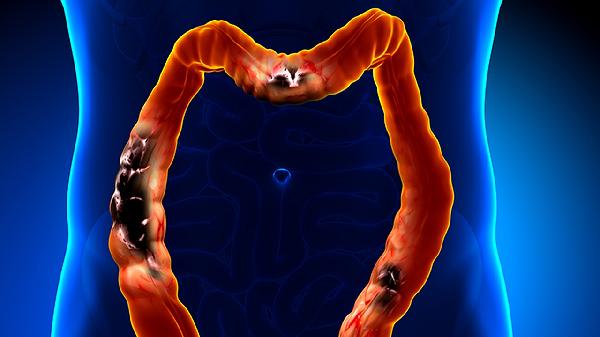

直肠间质瘤镜下可见梭形细胞或上皮样细胞排列,免疫组化显示CD117和DOG-1阳性。直肠类癌表现为小而均匀的肿瘤细胞巢,染色显示嗜铬粒蛋白A和突触素阳性。两者在组织学上具有完全不同的形态学表现。

直肠间质瘤常见症状包括直肠出血、腹痛和肠梗阻,肿瘤较大时可触及包块。直肠类癌多表现为便血或排便习惯改变,少数可能出现类癌综合征如潮红、腹泻。症状出现时通常提示肿瘤已发展到一定体积。

直肠间质瘤诊断依赖内镜超声和CT检查,最终需病理活检确认。直肠类癌需进行血5-羟吲哚乙酸检测和奥曲肽扫描,内镜下可见黄色黏膜下结节。两种肿瘤的影像学特征各有特点,但确诊均需组织学证据。

直肠间质瘤以手术切除为主,无法手术者可用甲磺酸伊马替尼靶向治疗。直肠类癌首选局部切除,转移病例需使用长效生长抑素类似物。治疗方案需根据肿瘤大小、位置和分期个体化制定。

对于确诊直肠肿瘤的患者,建议定期进行肠镜随访监测,保持高纤维低脂肪饮食,避免辛辣刺激性食物。术后患者应遵医嘱进行肛门功能锻炼,出现排便异常或体重下降需及时复查。两种肿瘤的预后与早期诊断密切相关,规范治疗后的5年生存率存在显著差异。