先天性无眼球的原因

眼科编辑

医心科普

眼科编辑

医心科普

关键词: #眼球

眼科编辑

医心科普

眼科编辑

医心科普

关键词: #眼球

先天性无眼球可能由遗传因素、环境因素、胚胎发育异常、基因突变、病毒感染等原因引起。先天性无眼球是指胎儿在发育过程中眼球组织未能正常形成,通常表现为出生时单侧或双侧眼球缺失,可能伴随眼睑、眼眶发育异常。

先天性无眼球可能与遗传因素有关,部分病例存在家族遗传史。父母携带特定基因突变可能导致胎儿眼球发育异常。遗传性先天性无眼球通常表现为常染色体显性或隐性遗传模式。建议有家族史的夫妇在孕前进行遗传咨询,通过基因检测评估胎儿患病风险。孕期可通过超声检查监测胎儿眼部发育情况。

孕期接触有害环境因素可能导致先天性无眼球。孕妇在妊娠早期接触放射线、化学毒物或某些药物可能干扰胎儿眼球发育。高温环境、重金属污染等因素也可能增加发病风险。孕妇应避免接触已知致畸物质,保持健康生活方式。孕期定期产检有助于早期发现胎儿发育异常。

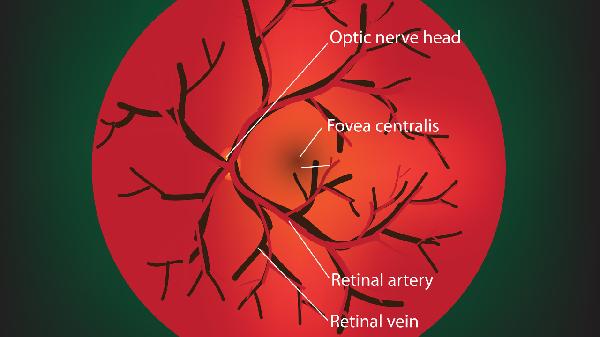

胚胎发育过程中视泡形成障碍可能导致先天性无眼球。在妊娠4-5周时,视泡未能正常发育会影响后续眼球组织的分化。这种发育异常可能与局部缺血、缺氧或营养供应不足有关。胚胎发育异常引起的先天性无眼球通常为散发病例。孕期补充叶酸等营养素可能有助于降低发育异常风险。

特定基因突变可能导致先天性无眼球。SOX2、OTX2、PAX6等基因与眼球发育密切相关,这些基因的突变可能完全阻断眼球形成过程。基因突变引起的先天性无眼球可能伴随其他系统异常。基因检测可帮助明确病因,为后续治疗和遗传咨询提供依据。部分基因突变病例可通过辅助生殖技术避免遗传给下一代。

妊娠早期母体感染某些病毒可能导致胎儿先天性无眼球。风疹病毒、巨细胞病毒等病原体可能干扰胎儿眼部发育。病毒感染引起的先天性无眼球可能伴随听力障碍、心脏畸形等其他异常。孕前疫苗接种和孕期避免接触感染源是重要预防措施。确诊病毒感染后需评估胎儿整体发育状况。

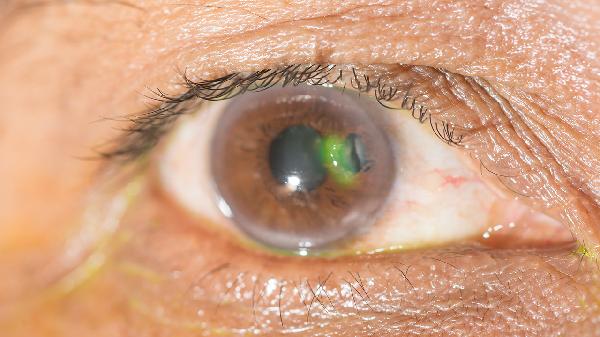

先天性无眼球患儿需要多学科团队的综合管理,包括眼科、整形外科、儿科等专业协作。早期进行眼眶扩张治疗有助于面部骨骼正常发育。假体植入可以改善外观,心理支持对患儿社会适应很重要。家长应定期带患儿复查,监测可能伴随的其他系统异常。营养支持和康复训练有助于提高患儿生活质量。