化疗后肝功能损害

肿瘤科编辑

健康解读者

肿瘤科编辑

健康解读者

肿瘤科编辑

健康解读者

肿瘤科编辑

健康解读者

化疗后肝功能损害是化疗药物对肝脏细胞造成损伤引起的常见并发症,主要表现为转氨酶升高、胆红素升高等。化疗后肝功能损害可能与药物毒性、个体差异、基础肝病等因素有关,需通过保肝治疗、调整化疗方案等方式干预。

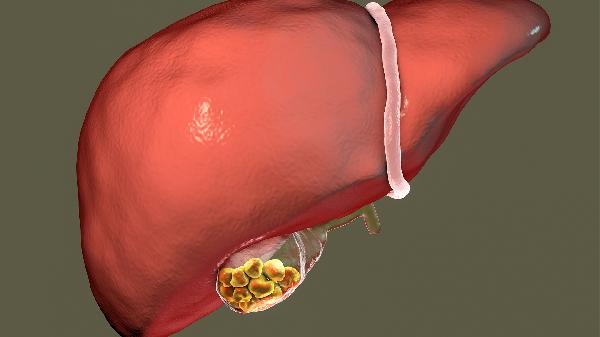

化疗药物在杀灭癌细胞的同时可能对正常肝细胞产生毒性作用,导致肝细胞膜完整性破坏、线粒体功能障碍。轻度损害表现为谷丙转氨酶40-120单位每升,中度损害为120-300单位每升,重度损害超过300单位每升。胆红素升高可能伴随皮肤黄染、尿液颜色加深。部分患者会出现食欲减退、恶心呕吐等消化道症状。肝脏合成功能受损时可能出现凝血时间延长、低蛋白血症。化疗前存在病毒性肝炎、脂肪肝等基础肝病的患者更易发生肝功能损害。某些化疗药物如环磷酰胺、甲氨蝶呤具有明确肝毒性,联合用药时风险增加。老年患者因肝脏代谢能力下降,发生概率较高。

临床常用还原型谷胱甘肽注射液、多烯磷脂酰胆碱胶囊等药物保护肝细胞膜。水飞蓟宾胶囊可稳定肝细胞膜并促进肝细胞修复。对于胆汁淤积型损害,可选用熊去氧胆酸片改善胆汁排泄。严重肝功能损害需暂停化疗并使用异甘草酸镁注射液控制炎症反应。治疗期间应每周监测肝功能指标,根据转氨酶变化调整保肝方案。合并病毒性肝炎活动时需同步进行抗病毒治疗。化疗方案可考虑更换为肝毒性较低的药物或降低剂量。营养支持需保证足够热量和优质蛋白摄入,限制油腻食物。

化疗期间应严格戒酒并避免使用对肝脏有损害的药物。每日保证7-8小时睡眠有助于肝脏修复。适量食用西蓝花、菠菜等富含抗氧化物质的蔬菜。饮用菊花茶、枸杞茶等具有保肝作用的中药代茶饮。出现皮肤巩膜黄染、严重乏力等症状时应及时就医。化疗结束后仍需定期复查肝功能直至指标完全恢复正常。长期肝功能异常患者需排查是否存在药物性肝纤维化等远期损害。