小肠炎性改变什么意思

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

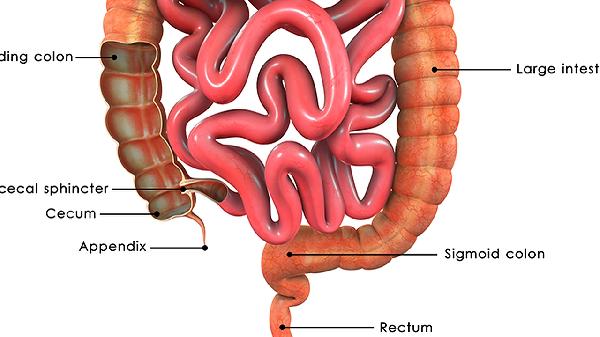

小肠炎性改变通常指小肠黏膜因感染、免疫异常或物理化学刺激引发的炎症反应,可能伴随充血、水肿或溃疡等病理变化。常见原因有感染性肠炎、克罗恩病、药物损伤、食物过敏等,临床表现为腹痛、腹泻、发热或血便等症状。

细菌或病毒感染是小肠炎性改变的常见原因,如沙门菌、轮状病毒等病原体侵袭肠黏膜,导致局部白细胞浸润和黏膜损伤。患者可能出现水样腹泻伴痉挛性腹痛,严重时引发脱水。治疗需根据病原体选择诺氟沙星胶囊、蒙脱石散、口服补液盐等药物,同时避免进食辛辣刺激性食物。

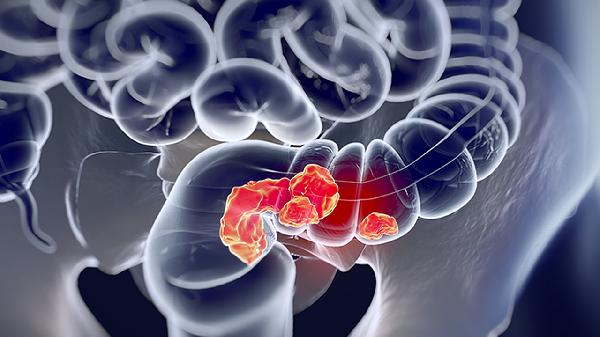

克罗恩病或乳糜泻等疾病会引起免疫系统错误攻击小肠组织,形成慢性非特异性炎症。典型症状包括长期腹痛、体重下降和营养不良。确诊需结合肠镜与血清抗体检测,治疗常用美沙拉嗪肠溶片、泼尼松片等免疫调节药物,必要时需营养支持治疗。

长期服用非甾体抗炎药如阿司匹林肠溶片,或误食腐蚀性物质可能直接损伤小肠黏膜屏障。这类损伤多表现为突发性绞痛和黑便,胃镜检查可见黏膜糜烂。需立即停用致病药物,使用奥美拉唑肠溶胶囊保护黏膜,严重出血时需内镜下止血。

动脉硬化或血栓导致小肠供血不足时,会引起黏膜缺血性炎症,多见于老年人。特征性症状为餐后加重的脐周疼痛,可能伴随便血。血管造影可明确诊断,轻症用丹参川芎嗪注射液改善循环,重症需血管介入或手术治疗。

牛奶蛋白过敏或乳糖不耐受等食物相关反应可诱发局部炎症,常见于儿童。表现为进食特定食物后腹胀、腹泻,血清IgE检测有助于诊断。治疗需严格规避过敏原,急性期服用氯雷他定片缓解症状,配合双歧杆菌三联活菌散调节菌群。

出现持续腹痛、血便或体重下降等症状时,建议及时消化内科就诊,完善粪便常规、肠镜或胶囊内镜检查。日常需保持饮食清淡,避免生冷油腻食物,注意餐具消毒。急性发作期可选择粥类、蒸蛋等低渣饮食,症状缓解后逐步增加膳食纤维摄入。规律作息与适度运动有助于改善肠道免疫功能。