血管肉芽是怎么引起的原因

心血管内科编辑

医路阳光

心血管内科编辑

医路阳光

心血管内科编辑

医路阳光

心血管内科编辑

医路阳光

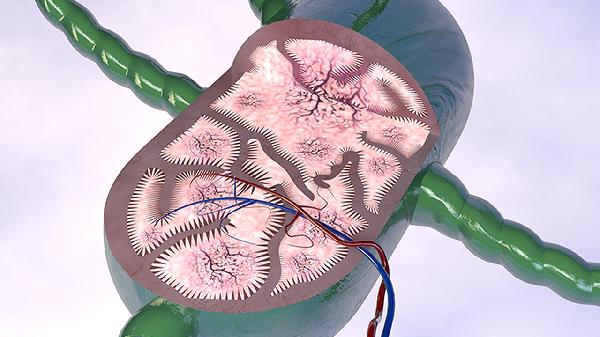

血管肉芽通常是由外伤、感染、异物刺激、慢性炎症或免疫异常等因素引起的局部血管增生性病变。主要有外伤后修复反应、病原体感染、异物残留、慢性炎症刺激、自身免疫性疾病等原因。

皮肤或黏膜受到机械性损伤后,局部组织会启动修复机制,新生毛细血管过度增生可能形成肉芽组织。常见于手术切口、烧伤或擦伤后,表现为红色颗粒状突起,伴随轻微疼痛或渗液。需保持创面清洁干燥,避免继发感染。

细菌或真菌感染可能刺激血管内皮细胞异常增殖,如金黄色葡萄球菌感染可导致化脓性肉芽肿。通常伴随红肿热痛等炎症表现,严重时可能出现脓性分泌物。确诊需进行病原学检查,可遵医嘱使用莫匹罗星软膏、复方酮康唑乳膏等抗感染药物。

缝线、木刺等异物长期存留体内会引发慢性异物反应,刺激周围血管形成肉芽肿样结构。可能伴随局部硬结和压痛,影像学检查可发现异物影。需通过手术清除异物,术后可短期使用地奈德乳膏减轻炎症反应。

长期存在的炎症如慢性牙龈炎、鼻窦炎等,持续释放炎性因子可能诱发血管内皮增生。病变多呈暗红色,质地较韧,可能反复出血。控制原发炎症是关键,可配合使用曲安奈德益康唑乳膏缓解局部症状。

类风湿关节炎、结节病等免疫性疾病可能引起血管壁免疫复合物沉积,导致肉芽肿性血管炎。常伴随多系统症状,需进行免疫学检测。治疗需在风湿免疫科指导下使用甲氨蝶呤片、来氟米特片等免疫调节剂。

日常应注意避免皮肤黏膜损伤,及时处理创口和感染病灶。出现持续增大的血管肉芽或伴随溃疡、出血时需及时就医,禁止自行切除或腐蚀性处理。保持均衡饮食,适量补充维生素C和优质蛋白有助于组织修复,避免辛辣刺激食物。规律作息和适度运动可帮助维持正常免疫功能。