属于遗传性易栓症的是

心血管内科编辑

健康万事通

心血管内科编辑

健康万事通

关键词: #遗传

心血管内科编辑

健康万事通

心血管内科编辑

健康万事通

关键词: #遗传

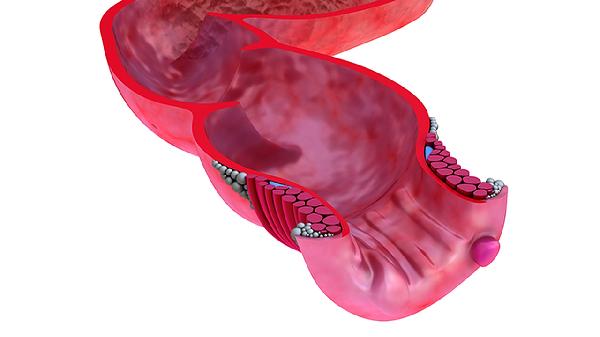

遗传性易栓症主要包括抗凝血酶缺乏症、蛋白C缺乏症、蛋白S缺乏症、因子VLeiden突变、凝血酶原G20210A突变等类型。这些疾病与遗传因素密切相关,可能导致血液异常高凝状态。

抗凝血酶缺乏症是由于SERPINC1基因突变导致抗凝血酶合成不足或功能缺陷。患者血浆中抗凝血酶活性降低,无法有效抑制凝血酶和Xa因子,静脉血栓形成风险显著增加。典型表现为下肢深静脉血栓、肺栓塞等,部分患者可能出现复发性流产。诊断需结合血浆抗凝血酶活性检测和基因测序,治疗需长期使用低分子肝素或华法林抗凝。

蛋白C缺乏症由PROC基因突变引起,分为I型(数量减少)和II型(功能异常)。蛋白C作为天然抗凝物质,其缺乏会导致凝血酶生成失控。患者常在青年期出现自发性静脉血栓,严重者可发生暴发性紫癜。实验室检查显示蛋白C活性降低,急性期需用新鲜冰冻血浆替代治疗,长期管理推荐华法林联合蛋白C浓缩剂。

蛋白S缺乏症与PROS1基因突变相关,蛋白S作为活化蛋白C的辅因子,其缺乏会影响纤维蛋白溶解。临床表现包括深静脉血栓、脑静脉窦血栓等,妊娠期风险更高。实验室特征为游离蛋白S抗原水平下降,治疗需个体化调整抗凝强度,妊娠患者需换用低分子肝素。

因子VLeiden突变是F5基因1691位点G→A突变,导致活化蛋白C无法有效灭活因子Va。这是白种人群最常见的遗传性易栓症,杂合子携带者血栓风险增加3-8倍,纯合子风险可达80倍。患者多表现为下肢深静脉血栓,检测需进行活化蛋白C抵抗试验和基因分析,抗凝治疗周期需根据突变类型决定。

凝血酶原G20210A突变位于F2基因3'非翻译区,导致凝血酶原水平升高30%。该突变在静脉血栓患者中检出率较高,尤其与口服避孕药使用协同增加风险。实验室检查可见凝血酶原活性增高,基因检测可确诊。预防性抗凝适用于有血栓史或高危因素携带者。

遗传性易栓症患者需避免久坐、脱水等诱发因素,定期监测凝血功能。建议所有确诊患者进行家系筛查,妊娠、手术等特殊时期需强化抗凝管理。日常生活中应保持适度运动,控制体重,避免高脂饮食,发现肢体肿胀或胸痛等症状时需及时就医。抗凝治疗期间须遵医嘱定期复查,避免与其他影响凝血功能的药物联用。