血管介入风险大吗

心血管内科编辑

健康万事通

心血管内科编辑

健康万事通

关键词: #血管

心血管内科编辑

健康万事通

心血管内科编辑

健康万事通

关键词: #血管

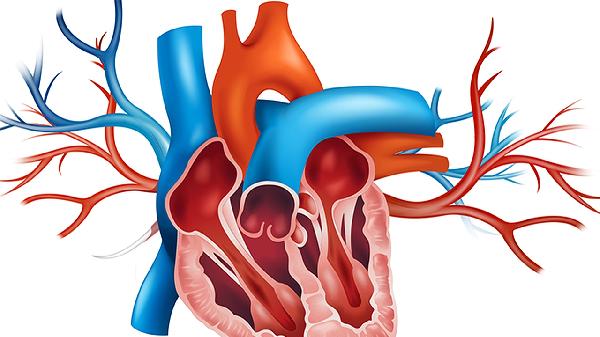

血管介入治疗的风险程度因个体差异和手术类型而异,通常属于可控范围。血管介入的风险主要与基础疾病、操作技术、术后护理等因素相关。

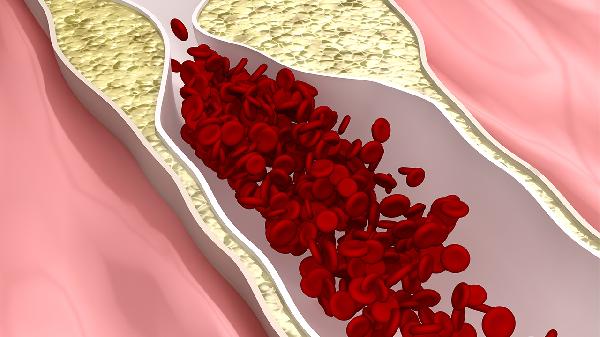

血管介入治疗在多数情况下安全性较高,现代医学技术已显著降低并发症概率。常见操作如冠状动脉支架植入、外周血管成形术等,均在影像引导下完成,精准度较高。术中可能出现的轻微风险包括穿刺部位血肿、造影剂过敏反应,多数经对症处理可缓解。术后规范使用抗血小板药物如阿司匹林肠溶片、氯吡格雷片等可预防血栓形成。患者术前完善凝血功能、肝肾功能等检查,术中严格无菌操作,术后密切监测生命体征,可进一步降低风险。

少数复杂病例或合并严重基础疾病时风险相对增加。例如主动脉夹层介入治疗可能面临内漏、支架移位等问题,慢性肾病患者使用造影剂后存在肾功能恶化风险。高龄、多支血管病变、凝血功能障碍等患者需个性化评估。对于高风险人群,医生会调整手术方案,如选择低渗造影剂、分阶段手术等。术后需加强监护,必要时转入重症病房观察。

血管介入术后应保持穿刺部位清洁干燥,避免剧烈运动。遵医嘱按时服用抗凝药物,定期复查血常规和影像学检查。出现发热、肢体肿胀或胸痛等症状时需立即就医。日常控制血压血糖,戒烟限酒,有助于降低血管事件复发风险。