肠瘘形成的主要原因是

肛肠科编辑

医语暖心

肛肠科编辑

医语暖心

肛肠科编辑

医语暖心

肛肠科编辑

医语暖心

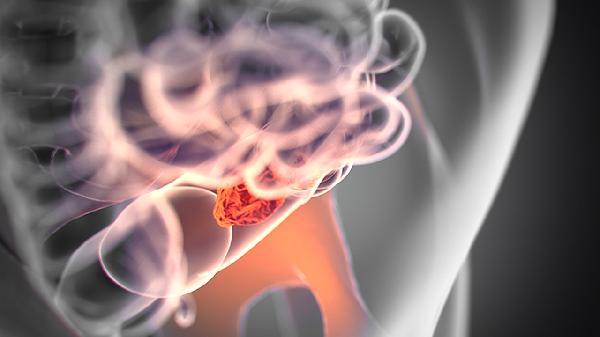

肠瘘形成的主要原因有先天性发育异常、腹部外伤、腹腔感染、肠道肿瘤、放射性肠损伤等。肠瘘是指肠道与其他空腔脏器或体表之间形成的异常通道,可能导致消化液外漏、营养不良等并发症。

部分新生儿可能出现肠道发育畸形,如肠闭锁或肠旋转不良,这些结构异常可能引发肠瘘。先天性肠瘘通常伴随胎粪排出异常或喂养困难,需通过影像学检查确诊。早期手术修复是主要治疗手段,术后需密切监测营养状态,必要时使用肠外营养支持。

锐器刺伤、车祸撞击等外力作用可能直接损伤肠壁全层,导致肠内容物外漏形成瘘管。开放性腹部损伤合并发热、腹膜刺激征时需警惕肠瘘,CT检查可明确瘘口位置。治疗需先控制感染,待炎症消退后行确定性手术,期间可使用奥曲肽注射液减少消化液分泌。

阑尾穿孔、憩室炎等化脓性炎症可能侵蚀肠壁形成瘘管,常见于回盲部与膀胱之间。患者会出现粪样尿液或尿频尿痛,超声检查可见脓肿形成。需静脉注射注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠控制感染,合并脓肿时需经皮穿刺引流,感染控制3-6个月后再行瘘管切除。

结肠癌、克罗恩病等病变可能穿透肠壁浸润周围器官,形成肠皮肤瘘或肠膀胱瘘。肿瘤性肠瘘常表现为消瘦、恶病质,肠镜检查可发现原发病灶。需先处理原发肿瘤,局部进展期病例可考虑使用贝伐珠单抗注射液抑制血管生成,配合全肠外营养改善患者状态。

盆腔放疗后可能出现迟发性放射性肠炎,肠壁纤维化坏死导致直肠阴道瘘等并发症。典型症状为放疗后腹泻、里急后重,肠镜可见黏膜苍白萎缩。轻症可用蒙脱石散保护肠黏膜,重症需行结肠造口转流粪便,待组织修复后再考虑重建手术。

肠瘘患者日常需注意维持水电解质平衡,选择高蛋白、低渣饮食减少粪便量,造口护理应定期更换敷料保持清洁。建议记录每日出入量,观察引流液性状变化,出现发热、腹痛加剧时及时就医。康复期可逐步增加活动量,但需避免增加腹压动作,定期复查血清白蛋白等营养指标。