主动脉瓣狭窄病的原因

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

关键词: #动脉

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

关键词: #动脉

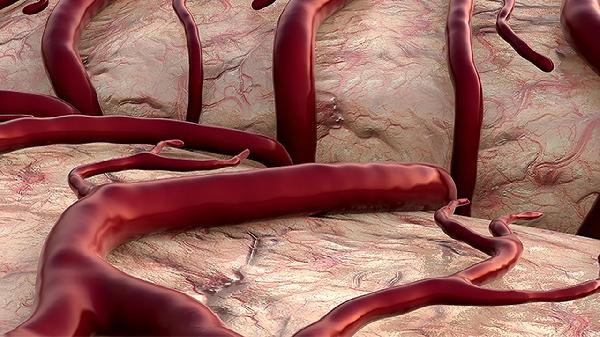

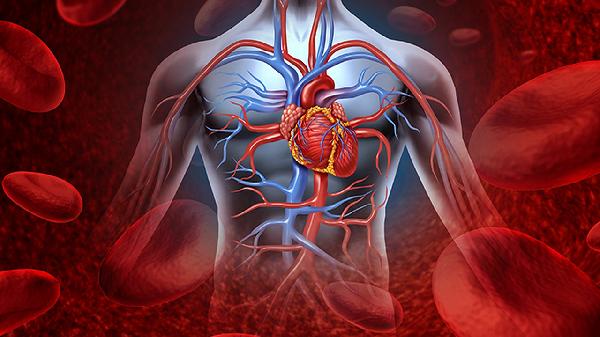

主动脉瓣狭窄可能由先天性瓣膜畸形、风湿性心脏病、退行性钙化、感染性心内膜炎、动脉粥样硬化等原因引起。主动脉瓣狭窄主要表现为呼吸困难、胸痛、晕厥等症状,需通过心脏超声等检查确诊。

部分患者出生时即存在主动脉瓣二叶畸形或单叶畸形,导致瓣膜开放受限。这类患者可能在青少年期出现症状,表现为运动后气促或心悸。心脏超声可显示瓣叶增厚、活动度降低。治疗需根据狭窄程度选择经导管主动脉瓣置换术或外科手术,常用药物包括呋塞米片缓解心衰症状。

链球菌感染后引发的免疫反应可导致瓣膜交界处粘连,多见于青中年。患者常合并二尖瓣病变,表现为劳力性呼吸困难和夜间阵发性呼吸困难。听诊可闻及收缩期喷射样杂音。治疗需使用苄星青霉素预防复发,重度狭窄需行瓣膜置换术,可配合地高辛片控制心室率。

老年患者因瓣膜长期机械应力作用,逐渐发生纤维钙化沉积。钙化多从瓣环向瓣叶蔓延,进展缓慢但不可逆。典型症状包括心绞痛和晕厥发作,CT检查可见瓣膜钙化灶。轻中度患者可使用硝酸异山梨酯片缓解心绞痛,重度需进行经皮主动脉瓣植入术。

细菌感染瓣膜后形成赘生物,愈合过程中导致瓣叶破坏和挛缩。患者多有发热史,超声可见瓣膜穿孔或赘生物。急性期需静脉用注射用青霉素钠抗感染,后期若遗留严重狭窄则需手术修复,术后需长期服用华法林钠片抗凝。

血脂异常等因素导致瓣膜基底部粥样斑块形成,影响瓣叶活动。多合并冠状动脉疾病,表现为胸闷和活动耐量下降。治疗需控制危险因素,使用阿托伐他汀钙片调脂稳定斑块,严重狭窄时考虑介入治疗。

主动脉瓣狭窄患者应避免剧烈运动,定期监测心功能变化。饮食需限制钠盐摄入,保持适当体重。出现新发症状或原有症状加重时需及时复查心脏超声,根据病情进展调整治疗方案。术后患者需严格遵循抗凝治疗和感染预防措施,避免人工瓣膜相关并发症。