肾萎缩一定会肾衰竭吗

肾内科编辑

医点就懂

肾内科编辑

医点就懂

肾内科编辑

医点就懂

肾内科编辑

医点就懂

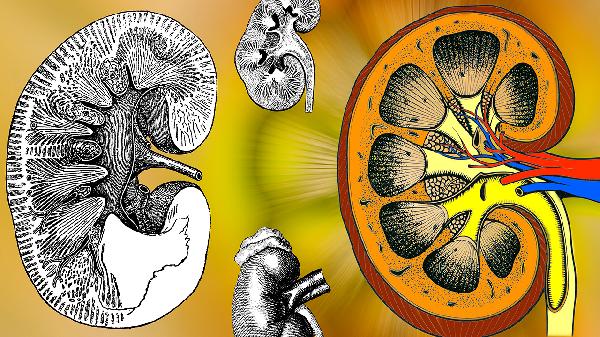

肾萎缩不一定会导致肾衰竭,肾萎缩的发生与多种因素有关,主要包括慢性肾脏病、肾动脉狭窄、先天性肾发育不良等。肾萎缩的严重程度和进展速度决定了是否会导致肾衰竭。

慢性肾脏病是导致肾萎缩的常见原因之一。长期的肾脏炎症、高血压、糖尿病等疾病会逐渐损害肾单位,导致肾脏体积缩小。慢性肾脏病的进展速度较慢,早期通过药物治疗和生活方式干预可以有效延缓病情发展,避免肾衰竭的发生。

肾动脉狭窄会导致肾脏供血不足,长期缺血会使肾实质逐渐萎缩。肾动脉狭窄的病因包括动脉粥样硬化、纤维肌性发育不良等。通过血管介入治疗或药物改善血流,可以有效缓解肾萎缩的进展,降低肾衰竭的风险。

先天性肾发育不良是指肾脏在胚胎发育过程中出现异常,导致肾脏体积小于正常。这种情况通常在一侧肾脏较为常见,另一侧肾脏可以代偿功能。先天性肾发育不良的患者在成年后肾功能通常可以维持正常,但需要定期监测肾功能。

长期使用某些药物如非甾体抗炎药、抗生素等,可能会对肾脏造成损伤,导致肾萎缩。药物性肾损伤的早期症状不明显,但通过定期检查肾功能和调整用药,可以有效预防肾萎缩的进一步发展。

某些感染性疾病如肾结核、慢性肾盂肾炎等,会导致肾脏组织破坏和纤维化,最终引起肾萎缩。及时治疗感染性疾病,可以有效减少肾脏损伤,避免肾衰竭的发生。

肾萎缩患者应注重饮食调理,低盐、低脂、优质蛋白饮食有助于减轻肾脏负担。适当进行有氧运动如散步、游泳等,可以改善血液循环,促进肾脏健康。定期监测肾功能和血压,及时调整治疗方案,是预防肾衰竭的关键。保持良好的生活习惯,避免过度劳累和情绪波动,有助于延缓肾萎缩的进展。