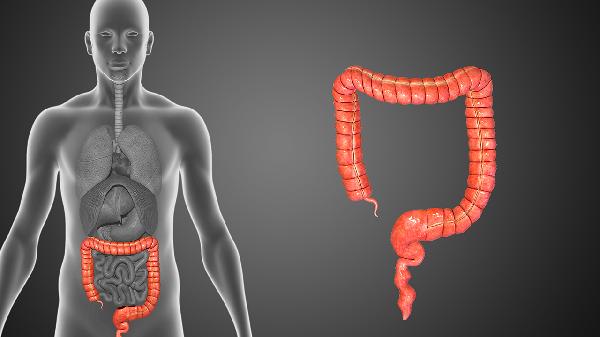

腹泻型结肠炎的治疗方法

肛肠科编辑

医心科普

肛肠科编辑

医心科普

肛肠科编辑

医心科普

肛肠科编辑

医心科普

腹泻型结肠炎可通过调整饮食、补充益生菌、使用抗炎药物、免疫调节治疗、手术治疗等方式治疗。腹泻型结肠炎通常由肠道菌群失衡、免疫异常、感染等因素引起,常伴随腹痛、黏液便等症状。

腹泻型结肠炎患者需避免辛辣刺激及高脂食物,选择低渣、易消化的饮食。急性期可短期采用流质或半流质饮食,如米汤、藕粉。症状缓解后逐步增加膳食纤维摄入,推荐蒸熟的胡萝卜、南瓜等。乳糖不耐受者应限制乳制品,必要时选择无乳糖配方。

双歧杆菌三联活菌散、枯草杆菌二联活菌颗粒等益生菌制剂有助于恢复肠道微生态平衡。这类药物通过竞争性抑制致病菌生长、调节免疫反应改善腹泻症状。使用时应与抗生素间隔2小时以上,避免高温冲服。

美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶肠溶片等氨基水杨酸类药物是轻中度患者的首选,能局部抑制肠道炎症反应。重症患者可能需要短期应用泼尼松片等糖皮质激素控制急性发作。用药期间需监测肝肾功能及血常规变化。

硫唑嘌呤片、环孢素软胶囊等免疫抑制剂适用于激素依赖或无效的中重度患者。这类药物通过调节T细胞功能抑制异常免疫反应,但需密切监测骨髓抑制、感染等不良反应。治疗前应排除结核等潜伏感染。

对于并发肠穿孔、大出血或癌变风险高的患者,可能需行全结肠切除术。腹腔镜手术创伤较小,术后需长期随访营养状况。部分患者术后可能出现短肠综合征,需个性化制定肠内营养支持方案。

腹泻型结肠炎患者日常应注意腹部保暖,避免过度劳累和精神紧张。记录排便日记有助于监测病情变化,症状加重或出现发热、便血时应及时复诊。维持适度运动如散步、瑜伽可改善肠道蠕动功能,但急性期需以休息为主。定期结肠镜复查对评估黏膜愈合程度至关重要。