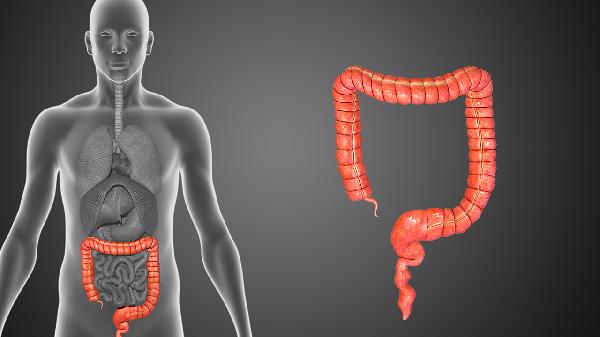

慢性结肠炎为什么难以治愈

肛肠科编辑

医普小新

肛肠科编辑

医普小新

肛肠科编辑

医普小新

肛肠科编辑

医普小新

慢性结肠炎难以治愈主要与病因复杂、黏膜修复困难、免疫调节失衡、治疗依从性差以及易受外界刺激等因素有关。慢性结肠炎通常由感染、自身免疫异常、遗传等因素引起,表现为反复腹痛、腹泻、黏液便等症状。

慢性结肠炎可能由细菌感染、寄生虫感染等病原体持续存在导致,也可能与克罗恩病、溃疡性结肠炎等自身免疫性疾病相关。部分患者存在家族遗传倾向。治疗需针对具体病因,如感染性结肠炎需用左氧氟沙星片、甲硝唑片等抗菌药物,自身免疫性肠炎需用美沙拉嗪肠溶片、泼尼松片等调节免疫。

长期炎症会导致结肠黏膜屏障受损,形成糜烂或溃疡,而肠道上皮细胞更新周期较长。同时肠道菌群紊乱可能影响修复进程。治疗需配合康复新液促进黏膜愈合,双歧杆菌三联活菌胶囊调节菌群,并避免进食辛辣刺激食物。

部分患者存在免疫系统过度激活,导致炎症介质持续释放。这种异常免疫反应可能与环境因素、基因多态性相关。除使用免疫抑制剂如硫唑嘌呤片外,需定期监测免疫功能,必要时进行生物制剂治疗。

慢性结肠炎需要长期规范用药,但部分患者症状缓解后自行停药,或未按疗程服用柳氮磺吡啶肠溶片等维持治疗药物。不规律用药易导致病情反复,形成耐药性。建议建立用药提醒,定期复诊评估疗效。

饮食不当、精神紧张、气候变化等因素均可诱发症状反复。生冷食物可能刺激肠蠕动加快,焦虑情绪通过脑肠轴加重炎症反应。治疗期间需保持清淡饮食,配合心理疏导,必要时使用蒙脱石散缓解腹泻症状。

慢性结肠炎患者需长期坚持低渣、低脂饮食,适量补充优质蛋白如蒸蛋羹、嫩豆腐。避免剧烈运动但可进行散步等低强度活动。定期肠镜复查监测黏膜变化,症状加重时及时就医调整治疗方案。注意记录饮食与症状关系,规避个人敏感食物。