肺结核发病后的治疗措施

传染科编辑

医学科普人

传染科编辑

医学科普人

传染科编辑

医学科普人

传染科编辑

医学科普人

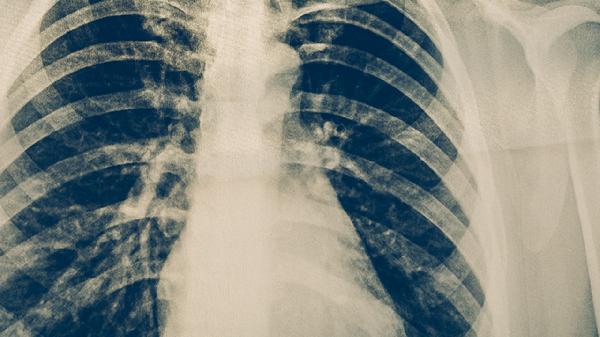

肺结核发病后可通过抗结核药物治疗、营养支持、隔离防护、定期复查、手术治疗等方式治疗。肺结核是由结核分枝杆菌感染引起的慢性传染病,主要表现为咳嗽、咳痰、低热、盗汗等症状,需在医生指导下规范治疗。

肺结核患者需遵医嘱使用异烟肼片、利福平胶囊、吡嗪酰胺片等抗结核药物联合治疗。异烟肼片可抑制结核菌细胞壁合成,利福平胶囊能阻断细菌RNA合成,吡嗪酰胺片对酸性环境中的结核菌有杀菌作用。治疗期间需严格按时服药,避免自行停药导致耐药性。若出现药物性肝损伤可配合护肝片辅助治疗。

肺结核属于消耗性疾病,患者应保证每日摄入优质蛋白如鸡蛋、鱼肉,补充维生素A和维生素C丰富的西蓝花、猕猴桃等食物。可适当增加核桃、杏仁等坚果摄入,但需避免辛辣刺激食物。营养不良者可在医生指导下使用肠内营养粉剂补充能量。

活动性肺结核患者需单独居住,佩戴口罩避免飞沫传播。痰液需用含氯消毒剂处理,餐具煮沸消毒。家庭成员应进行结核菌素试验筛查,密切接触者需预防性服用异烟肼片。患者咳嗽时应掩住口鼻,居住环境保持通风,每日紫外线消毒。

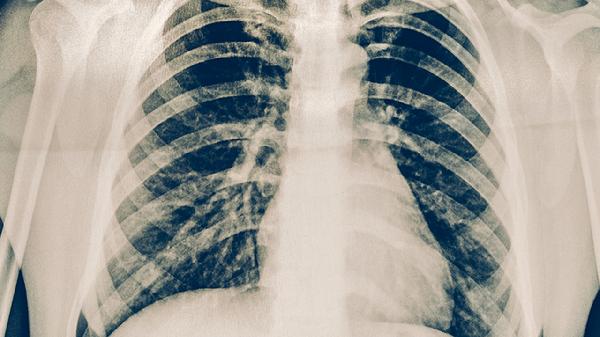

治疗期间每月需进行痰涂片检查,每2-3个月复查胸部CT观察病灶变化。用药后2周需监测肝功能,出现黄疸应立即就医。完成6-8个月疗程后,需连续3次痰菌阴性方可判定治愈。治愈后每年仍需随访1次,警惕复发可能。

对于药物治疗无效的慢性纤维空洞型肺结核,可考虑行肺叶切除术或胸廓成形术。术前需控制痰菌阳性,术后继续抗结核治疗。手术适应证包括大咯血、支气管胸膜瘘、结核瘤等并发症,需由胸外科医生评估后实施。

肺结核患者治疗期间应保持规律作息,每日进行散步等适度运动增强体质。注意监测体温变化,记录咳嗽咳痰情况。居室温度维持在20-24摄氏度,湿度50%-60%。康复期可练习腹式呼吸改善肺功能,但需避免剧烈运动。出现痰中带血、持续高热等症状需立即就医。家庭成员应共同学习结核病防治知识,帮助患者完成全程规范化治疗。