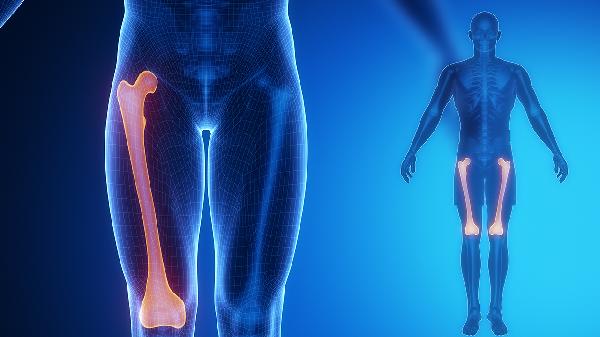

妊娠合并下肢静脉血栓

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

妊娠合并下肢静脉血栓是指孕妇在妊娠期间出现下肢静脉血液回流受阻、形成血凝块的病理状态,属于妊娠期高危并发症。妊娠合并下肢静脉血栓可通过抗凝治疗、压力治疗、卧床休息、手术取栓、定期监测等方式干预。该病可能与妊娠期血液高凝状态、静脉回流受阻、血管内皮损伤、凝血功能异常、长期卧床等因素有关,通常表现为下肢肿胀疼痛、皮肤温度升高、浅静脉曲张、活动受限、皮肤颜色改变等症状。建议及时就医,在医生指导下规范治疗。

低分子肝素钙注射液是妊娠期首选的抗凝药物,能有效降低血液凝固性而不通过胎盘屏障。华法林钠片在妊娠中晚期可谨慎使用,但需严格监测凝血功能。阿哌沙班片等新型口服抗凝药在妊娠期安全性数据有限,通常不作为一线选择。抗凝治疗需持续至产后6周,期间要定期复查下肢血管超声和D-二聚体。

医用弹力袜通过梯度压力促进下肢静脉回流,建议选择20-30mmHg压力的膝长型或大腿型。白天持续穿戴12小时以上,夜间可解除。压力治疗能缓解肿胀症状,降低血栓脱落风险。需注意观察皮肤状况,避免局部压迫导致溃疡。联合间歇充气加压装置可增强治疗效果。

急性期需绝对卧床7-10天,患肢抬高20-30度以利静脉回流。避免按摩或剧烈活动防止血栓脱落。恢复期可在医生指导下逐步进行踝泵运动,每次15-20分钟,每日3-4次。卧床期间要定期翻身,预防压疮。如出现呼吸困难、胸痛等肺栓塞症状需立即就医。

对于抗凝治疗无效或存在抗凝禁忌的病例,可考虑下腔静脉滤器植入术预防肺栓塞。导管定向溶栓适用于髂股静脉等大血管血栓,需在影像引导下进行。手术时机多选择妊娠中期相对稳定期,需由血管外科与产科团队共同评估风险。

每周监测凝血酶原时间国际标准化比值,维持在2-3之间。每月进行下肢静脉超声检查评估血栓变化。胎心监护从妊娠32周起每周2次。产后6周需复查凝血功能及血管超声。哺乳期抗凝药物选择要兼顾母婴安全性,通常继续使用低分子肝素。

妊娠合并下肢静脉血栓患者日常应保持适度水分摄入,每日饮水1500-2000毫升。饮食选择低脂高纤维食物,避免便秘增加腹压。睡眠时采用左侧卧位减轻子宫对下腔静脉压迫。产后尽早下床活动,循序渐进增加运动量。穿着宽松衣物,避免久坐久站。出现下肢疼痛加重或呼吸困难等异常需立即就医复查。