骨质硬化是怎么回事

骨科编辑

医普小新

骨科编辑

医普小新

骨科编辑

医普小新

骨科编辑

医普小新

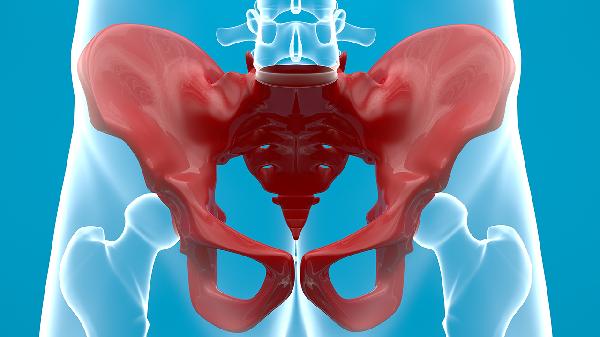

骨质硬化是由于骨组织异常增生导致骨密度增加的现象,可能与遗传、环境、疾病等多种因素有关。主要原因包括遗传因素、环境因素影响、生理因素如代谢异常及相关疾病。

1、遗传因素:骨质硬化在某些情况下可能是遗传因素导致的,例如骨硬化症。这种遗传性疾病通常由基因突变引起,导致骨骼密度异常增加,伴有严重的并发症,如骨骼畸形或神经压迫。基因检测可以帮助识别遗传性骨硬化,确定其家族性病例并在早期实施干预。

2、环境因素:环境中的某些元素,如氟化物的摄入过多,可能导致骨质硬化。长期接触或过量饮用含高氟元素的水源会引发氟骨症,导致骨质硬化。改善饮水来源,降低环境中氟元素的水平,可以减轻或预防因环境因素造成的骨硬化。

3、生理因素:某些生理条件或者机体代谢异常也会引起骨密度的增加。例如,由甲状旁腺功能亢进引起的骨骺线提前闭合,会导致骨质硬化。针对这类情况,药物治疗可以选择特定的激素调节药物,如钙通道拮抗剂,降低甲状旁腺素水平。

4、疾病因素:多种疾病与骨质硬化相关,包括慢性肾脏病、血液疾病等。慢性肾脏病患者由于肾功能损害,无法有效排出体内多余的磷和钙,二者的异常代谢可导致肾性骨病的出现,引起骨质硬化。治疗选择透析、磷结合剂及特定的骨代谢调节药物。

骨质硬化可由遗传、环境、生理和疾病因素多重影响而来,早期识别和干预是关键。适时就诊,进行全面诊断可能是解决这一问题的有效手段。了解病因才能更好地预防和治疗相关疾病,保持健康的骨骼状况。