冠状动脉粥样硬化性心脏病病理生理

心胸外科编辑

医普观察员

心胸外科编辑

医普观察员

心胸外科编辑

医普观察员

心胸外科编辑

医普观察员

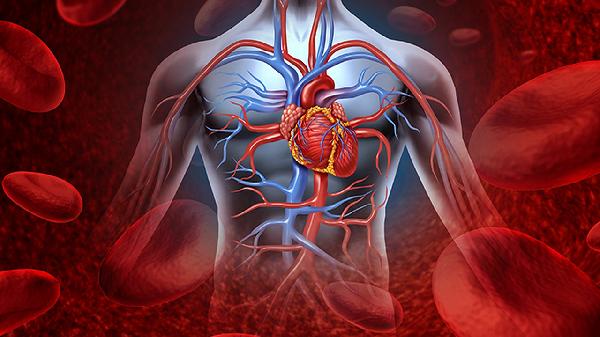

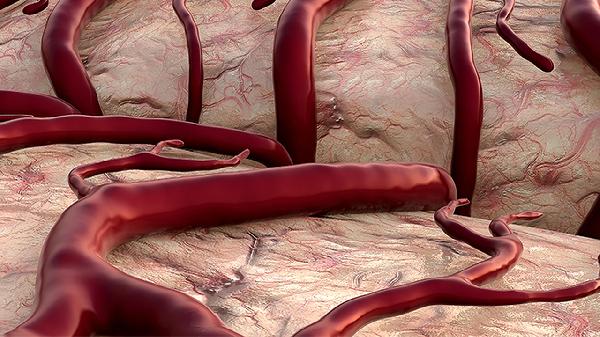

冠状动脉粥样硬化性心脏病的病理生理涉及冠状动脉内脂质沉积、炎症反应和斑块形成,导致血管狭窄和心肌供血不足。治疗包括药物治疗、介入治疗和生活方式调整。

1.冠状动脉粥样硬化的发生与脂质代谢异常密切相关。低密度脂蛋白胆固醇在血管壁沉积,形成脂质条纹,逐渐发展为纤维斑块。斑块破裂或侵蚀可引发血栓形成,导致急性冠状动脉综合征。控制血脂水平是预防和治疗的关键,常用药物包括他汀类、贝特类和胆固醇吸收抑制剂。

2.炎症反应在动脉粥样硬化过程中起重要作用。单核细胞、巨噬细胞和T淋巴细胞等炎症细胞浸润血管壁,释放炎症因子,促进斑块形成和进展。抗炎治疗如秋水仙碱和IL-1β抑制剂可降低心血管事件风险。

3.内皮功能障碍是动脉粥样硬化的早期表现。内皮细胞受损后,其分泌的一氧化氮减少,导致血管舒张功能下降,血小板聚集增加。改善内皮功能的措施包括控制血压、血糖,使用血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素II受体拮抗剂。

4.斑块稳定性与心血管事件密切相关。薄纤维帽、大脂质核心和炎症细胞浸润的斑块容易破裂。稳定斑块的策略包括强化降脂治疗、抗血小板治疗和β受体阻滞剂应用。

5.心肌缺血是冠状动脉粥样硬化的主要后果。冠状动脉狭窄或闭塞导致心肌供氧不足,引发心绞痛或心肌梗死。改善心肌供血的措施包括硝酸酯类药物、钙通道阻滞剂和冠状动脉血运重建术。

6.生活方式干预在冠状动脉粥样硬化的预防和治疗中具有重要意义。健康饮食如地中海饮食和DASH饮食,规律运动如快走和游泳,戒烟限酒,控制体重,都有助于降低心血管疾病风险。

7.遗传因素在冠状动脉粥样硬化的发生中起一定作用。家族性高胆固醇血症、家族性心肌梗死等遗传性疾病可显著增加患病风险。基因检测有助于早期识别高危个体,进行针对性预防。

8.代谢综合征是冠状动脉粥样硬化的重要危险因素。胰岛素抵抗、中心性肥胖、高血压、高血糖和血脂异常等代谢异常共同作用,加速动脉粥样硬化进程。综合管理代谢综合征的各项指标,可有效降低心血管疾病风险。

9.心理社会因素对冠状动脉粥样硬化的发生和发展有重要影响。长期压力、抑郁、焦虑等心理状态可引发神经内分泌系统紊乱,促进动脉粥样硬化。心理干预、放松训练和社交支持有助于改善心血管健康。

冠状动脉粥样硬化性心脏病的病理生理机制复杂,涉及脂质代谢、炎症反应、内皮功能等多个方面。通过综合管理危险因素,采取个体化治疗策略,可有效预防和控制疾病进展,改善患者预后。