克莱恩莱文综合征会遗传吗

内分泌科编辑

健康真相官

内分泌科编辑

健康真相官

关键词: #遗传

内分泌科编辑

健康真相官

内分泌科编辑

健康真相官

关键词: #遗传

克莱恩莱文综合征存在遗传倾向,但并非单一遗传病,环境因素与生理机制共同影响发病。家族史阳性者患病风险增高,具体机制涉及下丘脑功能异常、免疫因素及代谢紊乱。

1. 遗传因素

约10%患者存在家族聚集现象,一级亲属患病风险较普通人群高5-7倍。基因检测发现部分病例与HLA-DQB102等位基因相关,但尚未发现明确致病基因。建议有家族史者进行遗传咨询,孕期可考虑全外显子测序筛查。

2. 环境诱因

病毒感染是常见触发因素,EB病毒、流感病毒可能通过血脑屏障影响下丘脑。头部外伤史患者发病率提升3倍,尤其额叶损伤需警惕。青少年发病高峰与激素水平剧变相关,女性月经周期可能加重症状。

3. 病理机制

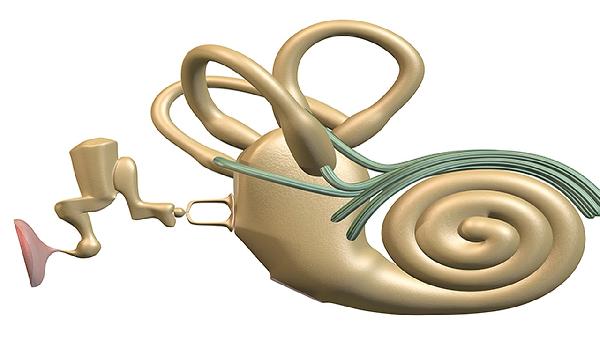

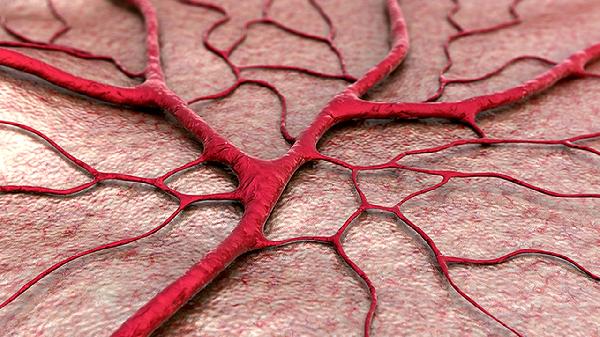

下丘脑-垂体轴功能紊乱导致睡眠觉醒周期异常,多巴胺转运体密度降低50%-70%。发作期脑血流检测显示额叶皮质灌注不足,PET-CT可见基底节区葡萄糖代谢下降。部分患者存在自身抗体攻击下丘脑神经元现象。

治疗需多学科协作:

药物方案包括碳酸锂缓释片(每日600-900mg)、莫达非尼(100-200mg晨服)、丙戊酸钠(500mg分次服用)。严重发作期可用静脉免疫球蛋白冲击治疗。

物理治疗采用经颅磁刺激(每周3次,10Hz刺激右侧前额叶),配合光照疗法(10000lux蓝光晨间照射30分钟)。认知行为训练重点改善发作后记忆重建。

饮食管理推荐生酮饮食(脂肪占比70%),避免精制碳水。发作间期补充维生素D3(2000IU/日)及辅酶Q10(100mg/日)。睡眠卫生保持固定就寝时间,卧室温度控制在18-20℃。

该病具有自限性,多数患者25岁后发作频率降低。定期神经心理评估至关重要,每年需复查多导睡眠图。育龄期患者应在稳定期计划妊娠,产科需联合睡眠专科监测。